Un antiguo método de riego peculiar de las islas ha causado fenómenos geológicos “ultrarrápidos”

Ampliar foto

Ampliar foto

Cerca del yacimiento arqueológico de Cenobio de Valerón, en

una región escabrosa al norte de la isla de Gran Canaria, científicos

españoles han encontrado una formación de rocas singular. En el llamado

barranco de Calabozo, existe un conjunto de sedimentos de calcita

depositados en un pequeño sistema de piscinas y cascadas. Ahora está

seco, pero antaño fue similar a las formaciones de Pamukkale, en Turquía, o lagunas de Ruidera,

en la península Ibérica. Sin embargo, la creación de esas estructuras

tardó miles o cientos de miles de años, mientras que los sedimentos del

barranco de Calabozo surgieron en tan solo dos o tres décadas.

A finales del siglo pasado, en las islas Canarias se

regaban las plantaciones de plátanos con aguas procedentes de pozos y

galerías subterráneas. Cuando no se transportaba por tuberías, el agua

se extraía en las zonas altas de los cerros para derramar por las

laderas hasta las regiones de plantación más bajas. En estas islas

volcánicas, el agua del subsuelo es rica en bicarbonato, calcio,

magnesio, sodio, sílice y gas dióxido de carbono. Por eso, allá por

donde fluye en superficie, precipitan sedimentos de calcita y otros

minerales carbonáticos. Fue este proceso geológico, acelerado por los

regadíos humanos, el causante de la formación ultrarrápida del sistema de Calabozo, que ocupa unos veinte metros de alto por diez de ancho.

El equipo de investigación, integrado por cuatro geólogos

de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el Instituto de

Geociencias (UCM-CSIC) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,

lleva siete años estudiando la formación, descrita ahora en la revista científica Sedimentology, que dedica la portada de su último número

al trabajo. En realidad no fue un científico quién descubrió el sistema

de Calabozo, según cuenta Ana María Alonso, presidenta de la Sociedad

Geológica de España y una de las autoras del estudio. La sociedad que

Alonso preside organiza una jornada de divulgación anual conocida como

el Geolodía.

Durante una excursión guiada en 2010, un asistente al evento de Gran

Canaria alertó a los organizadores de la presencia de “unas piedras muy

raras”, recuerda la geóloga.

“Yo soy muy entusiasta. Cuando lo vi por primera vez, en

2011, pensé: ‘Es como un pequeño Pamukkale’. Pero esto es más bonito,

porque en Pamukkale no hay plantas calcificadas”, dice Alonso, que

también es investigadora de la UCM y del Instituto de Geociencias. El

sistema de Calabozo es distintivo por las rocas que se han formado en

torno a los tallos enmarañados de la vegetación que poblaba la ladera.

Este tipo de sedimento se conoce como toba. Las plantas mueren y se

descomponen, pero las cubiertas rígidas de calcita perduran, formando

barreras verticales escalonadas que antiguamente retenían remansos de

agua en las depresiones de uno a dos metros de diámetro que todavía se

aprecian por la ladera.

Los científicos estiman que el sistema de Calabozo estuvo

activo entre los años cincuenta y ochenta del siglo pasado. Para llegar a

esta conclusión, se han tenido que basar en sistemas de datación poco

ortodoxos, ya que la geología suele tratar con rocas y formaciones

milenarias. Entre la toba, el equipo dio con una piedra pequeña, con

forma de patata, que albergaba una bola de poliestireno en su interior.

Este residuo antiguo, que sirvió como otro núcleo más para el proceso de

calcificación, ha delatado tanto el origen humano

como la antigüedad de toda la formación. “Hemos mirado cuándo se empezó

a fabricar el poliestireno en España. Fue 1951, así que el sistema de

Calabozo tuvo que venir después”, explica Alonso. Su análisis del

material de construcción empleado en las antiguas tuberías de riego

corrobora la datación.

Alonso señala que el valor científico del descubrimiento es

doble. Por un lado, demuestra que los depósitos “se pueden formar muy

rápido por la modificación humana del paisaje”, un proceso valioso que

contribuye a la geodiversidad. “A nivel divulgativo, ayuda a conocer las

formaciones de Canarias. Estas islas son volcánicas y no suele haber

caliza”, explica. Por otra parte, el análisis detallado ha permitido ver

cómo la presencia o ausencia de agua condiciona la textura y la

composición química de los minerales sedimentados. “Conociendo esto en

un sistema reciente, podemos interpretar sistemas similares del pasado.

Los cambios en la textura y la química [de los sedimentos] nos pueden

servir para interpretar, por ejemplo, el clima del pasado”, explica la

geóloga.

ampliar foto

ampliar foto

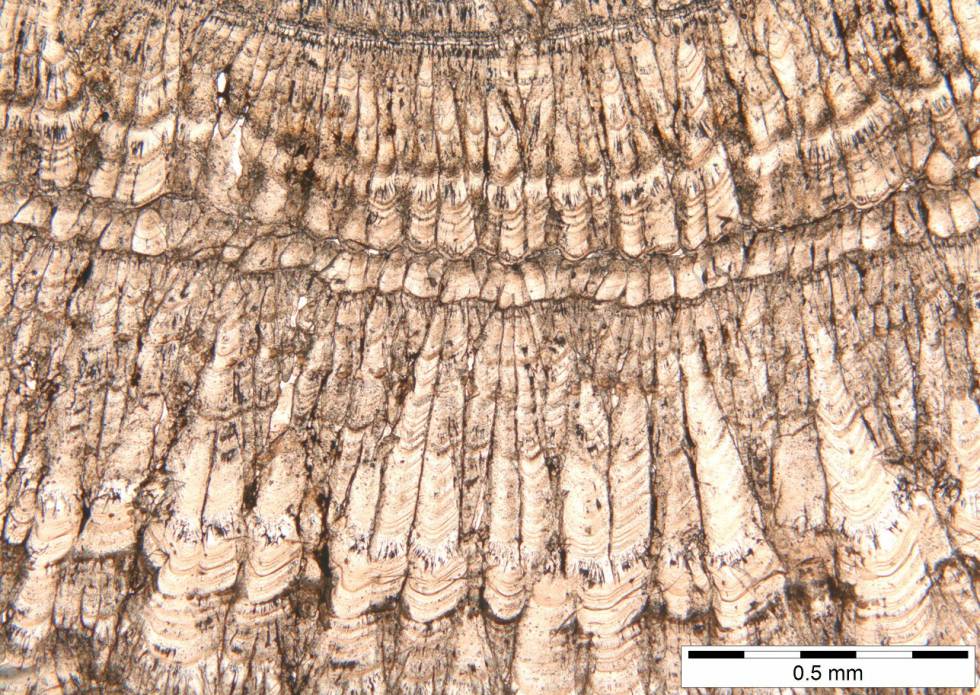

Como los minerales solo se forman cuando fluye el agua, la

discontinuidad histórica del riego ha creado diferentes órdenes de

laminación carbonática en el barranco. Los geólogos aprecian en la toba

cristales de diferentes tamaños que se corresponden a interrupciones del

riego en el pasado, a veces por un período de unas horas o unos días y

otras por grandes cambios estacionales o incluso a lo largo de varios

años. “Nos ha costado hacernos a la idea, porque estamos acostumbrados a

trabajar en depósitos de cien o miles de años, pero ahora que sabemos

que funciona así, podemos buscar estos procesos en otros sistemas

naturales”, dice Alonso. Desde que ha concluido la investigación en el

barranco de Calabozo, su equipo ya ha encontrado otros sedimentos

parecidos en la isla de Tenerife y sospechan que habrá más.

F:https://elpais.com/elpais/2018/12/24/ciencia/1545641025_125313.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario