En el límite de tiempo...

"Novedad. Cosa nueva y no acostumbrada. Suele ser peligrosa por traer consigo mudança de uso antiguo" (SEBASTIÁN DE COVARRUBIAS) 1539-1613

"No se desea lo que no se conoce" (NASÓN, PUBLIO OVIDIO) 43 AC-17 DC

"No se desea lo que no se conoce" (NASÓN, PUBLIO OVIDIO) 43 AC-17 DC

jueves, diciembre 24, 2015

martes, noviembre 17, 2015

¿Qué determina la oferta de los níscalos?

Un estudio de investigadores de las universidades politécnicas de Madrid

y Cataluña ha determinado que en el comercio de los hongos las

variables meteorológicas tienen mayor incidencia en la oferta que el

precio. Los autores creen que estudiando estas variables meteorológicas,

se podría predecir el comportamiento del mercado micológico.

Investigadores de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y de la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona

de la Politécnica de Cataluña(UPC) han analizado diversas

características de los mercados asociados a un producto forestal no

maderable: los hongos silvestres. Una de las conclusiones más

interesantes es que en el caso de algunos hongos, las variables

meteorológicas tienen mayor incidencia en la oferta que el precio. De

este modo, estudiando las variables meteorológicas, se abre la

posibilidad de intentar predecir el comportamiento del mercado

micológico.

En los últimos años se están produciendo cambios

notables en la relación de la sociedad con los recursos forestales. Así,

bienes y servicios históricamente relegados frente a la producción de

madera, actualmente son demandados por muchos consumidores. Un ejemplo

claro de esta situación es el recurso micológico y, en especial, el níscalo.

Sin embargo, las informaciones oficiales sobre los recursos micológicos

son muy limitadas y recogen escasas especies. Así, los estudios

realizados por estos investigadores se han basado principalmente en los

datos que proporciona Mercabarna sobre el níscalo con periodicidad

semanal.

En primer lugar, se han estudiado, para el período

2002-2007, las posibles conexiones existentes entre el precio del

níscalo y otras especies de hongos, tanto silvestres como cultivados.

Utilizando diversos modelos, los resultados muestran, como cabría

esperar, que los consumidores reaccionan ante aumentos en el precio del

níscalo consumiendo menor cantidad de este hongo. Por otro lado, se ha

demostrado la existencia de una relación de complementariedad entre el

níscalo y las gírgolas,

de forma que incrementos en el precio de las gírgolas provocarán un

aumento en la demanda del níscalo. También se han analizado las

relaciones entre el níscalo y otro hongo silvestre: el rebozuelo.

En

este caso se ha comprobado que una disminución en el precio del

rebozuelo induce un incremento en el consumo conjunto de níscalo y

rebozuelo. Finalmente, se ha demostrado que no existe interrelación con

hongos del género Boletus, de manera que cambios en el precio de una especie no provocan cambios de demanda en la otra.

Por

otra parte, se ha intentado caracterizar la producción de níscalos, no a

escala local, sino nacional, en base a variables de dos tipos:

meteorológicas y económicas. Para ello, en primer lugar, se analizó la

procedencia de los níscalos que llegan a Mercabarna y, conociendo las

principales provincias productoras, se eligieron aquellas estaciones

meteorológicas situadas a una distancia de dos kilómetros o menos de

masas de pino (muy ligadas a la existencia de níscalos) usando el Mapa Forestal de España.

En el caso de algunos hongos, las variables meteorológicas tienen mayor incidencia en la oferta que el precio

Datos de 156 estaciones climáticas

En total se

recogieron datos de 156 estaciones climáticas correspondientes a las 12

provincias analizadas. Considerando que cada temporada micológica tiene

una duración de 18 semanas, el número de datos meteorológicos

procesados superó los 511.000. Finalmente, para obtener un único valor

semanal de las anteriores variables, se calculó un promedio provincial,

ponderándose anualmente los resultados en base a la importancia relativa

de cada provincia como origen de los níscalos que llegan al mercado

central de referencia.

El modelo estimado con la anterior

información muestra que el efecto del precio en la oferta de níscalos es

positivo. Es decir, que los recolectores de hongos aumentarán la oferta

ante aumentos de precio. Análogamente, incrementos en la temperatura y

en la precipitación inducen aumentos en la oferta de níscalos,

considerando en todo caso, que los cambios en la temperatura condicionan

más la oferta.

Una de las conclusiones más interesantes del

trabajo es que las variables meteorológicas tienen mayor incidencia en

la oferta de níscalos que el precio. De este modo, y dado que los

efectos que las variables meteorológicas pudieran provocar a escala

monte, también se manifiestan a nivel agregado, se abre la posibilidad

de intentar predecir el comportamiento de este mercado.

Referencia blibliográfica:

Alfranca, O.; Voces, R.; Diaz-Balteiro, L. "Influence of Climate and Economic Variables on the Aggregated Supply of a Wild Edible Fungi (Lactarius deliciosus)". Forests 6 (7): 2324-2344. JUL 2015

Alfranca, O.; Voces, R.; Diaz-Balteiro, L. "Influence of Climate and Economic Variables on the Aggregated Supply of a Wild Edible Fungi (Lactarius deliciosus)". Forests 6 (7): 2324-2344. JUL 2015

Vía: SINC, 16/11/2015

F:http://www.agenciasinc.es/Noticias/Que-determina-la-oferta-de-los-niscalos

Nuevo método para saber cuánto polvo atmosférico nos llega del desierto

En el desierto del Sáhara y en el del Sahel en el norte de África, o en

otros de la península arábiga, se forman grandes masas de aire cálido

que transportan hasta la cuenca mediterránea altas concentraciones de

partículas en suspensión. Para estimar la cantidad de polvo atmosférico

de cualquier región árida, científicos de la Universidad de Sevilla han

desarrollado un sistema que mejora el modelo de referencia europeo usado

hasta la actualidad.

Las masas de aire cálido procedentes de la

península arábiga y de los desiertos del Sáhara y Sahel en el norte de

África contienen elevadas concentraciones de polvo en suspensión que son

transportados a toda la cuenca mediterránea.

El

estudio de la contaminación atmosférica debida a este polvo

transportado de forma natural resulta de gran interés por sus efectos

sobre la salud de los habitantes, los ecosistemas, la agricultura, la

visibilidad e, incluso, sobre la degradación de los materiales de

construcción.

En lo concerniente a la salud,

estudios epidemiológicos demuestran una relación entre los niveles de

partículas registradas en la atmósfera y el número de muertes y

hospitalizaciones.

“Una de las ventajas principales de este método es que permite

obtener el error de la estimación de la carga neta de polvo", afirma el

científico.

No obstante, “todavía no se ha esclarecido

totalmente el grado en el que este polvo transportado de forma natural

representa una verdadera amenaza para la salud humana”, señala Álvaro

Gómez, investigador del grupo de investigación de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Sevilla y co-autor del estudio publicado en Atmospheric Environment.

En la actualidad, los resultados de diferentes estudios al respecto son

“inconsistentes”. La estimación de la cantidad de este polvo

transportado de forma natural desde las zonas áridas del planeta es de

crucial importancia para el esclarecimiento de esta cuestión.

En

el trabajo se presenta un método nuevo para la estimación de la

cantidad de polvo atmosférico a través del estudio de las series

temporales de partículas con diámetro inferior a 10 micrómetros (PM10)

mediante los modelos ocultos de Markov. Así se puede determinar la

magnitud de las contribuciones de estas partículas transportadas de

forma natural desde las regiones áridas del Sáhara.

“Una

de las ventajas principales de este método es que permite obtener el

error de la estimación de la carga neta de polvo. Por otro lado, puede

utilizarse no solo para el estudio de las partículas, sino para el de

cualquier otro contaminante atmosférico primario, lo que resulta de

especial utilidad para el estudio de la contaminación y de cómo esta

afecta a la salud de los habitantes de las ciudades y áreas urbanas”,

afirma Gómez.

Los modelos ocultos de Markov están

especialmente indicados para el estudio de las series temporales. En

ellos, las observaciones que componen la serie temporal de un

contaminante pueden ser agrupadas en categorías, de tal forma que cada

categoría representa un régimen o perfil de concentración del

contaminante a lo largo del tiempo, en este caso, de partículas en

suspensión.

Estos regímenes pueden, a su

vez, asociarse a la fuente de emisión que los ha generado, por lo que es

posible conocer la contaminación que aportan cada una de estas fuentes y

cómo contribuyen a la contaminación ambiente en cualquier lugar.

Referencia bibliográfica:

Álvaro Gómez-Losada, José Carlos M. Pires, Rafael Pino-Mejías."Time series clustering for estimating particulate matter contributions and its use in quantifying impacts from deserts". Atmospheric Environment 117: 271–281 septiembre 2015

Vía: SINC, 10/11/2015

F:http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevo-metodo-para-saber-cuanto-polvo-atmosferico-nos-llega-del-desierto

domingo, noviembre 15, 2015

Vuelven los lunes micológicos a Gran Canaria.

Vuelven los lunes micológicos a Gran Canaria.

El

próximo lunes 16 de noviembre de 2015, a partir de las 18.30 horas en el

lugar de costumbre: calle General Vives 31 de Las Palmas de Gran

Canaria, local de la Asociación Las Arenas del Pino.

Entre El Corte

Inglés y el Parque de Santa Catalina.

Fechas de lunes micológicos en 2015:

- 16, 23 y 30 de noviembre de 2015.

- 14 y 21 de diciembre de 2015.

Ya saben...no se olviden.

lunes, noviembre 09, 2015

Los insectos corroboran que el cambio climático ya está aquí

Una recopilación de datos de más de 250.000 ejemplares retrata las consecuencias del cambio climático a lo largo de 18 años

Mª Victoria S. Nadal Madrid 9 NOV 2015 - 10:13 CET

El escarabajo Harmonia axyridis se considera invasivo en Dinamarca. / NATURA / Reuters - Live

Ole Karsholt y Jan Pedersen, dos empleados del Museo de Historia Natural de Dinamarca, comenzaron en 1992 a clasificar los insectos que encontraban en el tejado del museo. Ambos trabajadores, que tienen una amplia experiencia entomológica, llevaron a cabo este control cada semana hasta 2009. Lo que comenzó como un pasatiempo basado en la curiosidad científica se ha convertido en un estudio que revela cómo ha afectado el cambio climático a la comunidad de insectos de la zona.

El registro y la clasificación, hechos durante 18 años, sugieren que los cambios en el clima durante este tiempo han afectado especialmente a las especies que se alimentan de un único tipo de planta: se han vuelto más sensibles a los cambios meteorológicos. "Los resultados confirman que el cambio climático está afectando a la biodiversidad ahora mismo. No es algo que va a pasar en el futuro o sólo si la temperatura llega a aumentar en dos grados", dice Peter Søgaard Jørgensen, del centro de Macroecología, Evolución y Clima del Museo de Historia Natural de Dinamarca.

Siete especies nuevas de polillas y dos de escarabajos se registraron por primera vez en Dinamarca por Karsholt y Pedersen, incluyendo el escarabajo asiático "dama multicolor" (Harmonia axyridis), que desde entonces se ha extendido a la mayoría del país y ahora se considera invasivo.

Los científicos calcularon cómo cambió la temperatura del entorno de cada grupo de insectos y lo aplicaron al hábitat de la especie en toda Europa durante el periodo de estudio. El hábitat de la polilla experimentó un aumento de 0,14º C entre 1993 y 2008, y el de las especies de escarabajo aumentó en 0,42º C entre 1995 y 2008.

Las especies que comen un solo tipo de planta se mueven cada vez más al norte por el cambio climático

Las consecuencias de este aumento de temperatura afectaron especialmente al gorgojo de la tuerca (Curculio nucum), que se alimenta solo de un tipo de avellana. Vive más al norte de Europa que su pariente cercano el gorgojo de la bellota (Curculio glandium), que se alimenta solo de bellotas. Mientras que el gorgojo de la tuerca fue registrado sólo en la primera mitad del estudio, el gorgojo de la bellota sólo apareció en la última parte, sugiriendo que las especies que se alimentan de un solo tipo de planta se están moviendo hacia el norte.

"Es probable que perdamos a algunas especies debido a su huída hacia el norte de Europa, pero la tendencia que esperamos es que lleguen otras nuevas desde el sur. Aún así, es poco probable que lleguemos a saber si esto sucederá, los insectos no son casi nunca una prioridad para los estudios a largo plazo", denuncia Peter Søgaard Jørgensen, uno de los autores.

El estudio recogió datos de 1.543 especies diversas de polillas y escarabajos

El registro cuenta con alrededor de 250.000 insectos, entre los que se identificaron 1.543 especies diversas de polillas y escarabajos en un solo tejado de Copenhague durante más de 18 años de seguimiento. Esto supone el 42% de todas las especies de polillas de Dinamarca y el 12% de los escarabajos. El estudio, que se ha publicado en la Revista de Ecología Animal, está liderado por investigadores del centro de Geogenética y el de Macroecología, Evolución y Clima del Museo de Historia Natural de Dinamarca y también de la Universidad de Copenhague.

Los científicos se quejan de la falta de atención política que tienen este tipo de estudios. "Las investigaciones de este estilo muchas veces están en un segundo plano en Dinamarca, y esto probablemente pase en muchos otros paises europeos", asegura Philip Francis Thomsen, uno de los expertos. "Sin estos dos trabajadores del museo, no sabríamos nada sobre la mayoría de las especies que hay en Dinamarca. Esperamos que esto pueda devolver este tipo de seguimiento

Vía: El País, 09/11/2015

F:http://elpais.com/elpais/2015/11/02/ciencia/1446483131_098883.html

domingo, octubre 25, 2015

lunes, octubre 05, 2015

El árbol mitológico no vive eternamente

El drago de Las Meleguinas, que se marchitó el 2 de septiembre, era

el más antiguo de Canarias, más viejo que el Icod. Tenía 480 años.

En

la última década se han secado tres dragos centenarios en la Villa de

Santa Brígida, donde aún se mantienen 500 ejemplares en pie.

Es muy complejo determinar la edad de los dragos puesto que científicamente no puede conocerse con absoluta exactitud.

Su

porte antediluviano, su gran longevidad, sus imponentes dimensiones y

sus virtudes curativas lo han convertido en leyendas vegetales.

Hasta

el siglo XIX utilizaban su resina para curas medicinales, fabricación

de tintes y barnices y especialmente para usos dentífricos.

El drago común se halla muy extendido en todas las islas como planta ornamental, y en menor medida como forrajera.

Tenerife y Gran Canaria son las únicas islas del archipiélago donde actualmente subsisten dragos en estado silvestre

Cristóbal Peñate- Las Palmas de Gran Canaria

27/09/2015 -

20:09h

Caída del drago de las Meleguinas, Santa Brígida. (©Pedro Socorro)

El

drago más viejo de Canarias cayó el pasado 2 de septiembre en Las

Meleguinas (Santa Brígida). Tenía 480 años, según los expertos. Casi

cinco siglo de existencia en el barrio satauteño de La Angostura. Era

incluso más viejo que el famoso drago de Icod de los Vinos. Algún

especialista cree que incluso era el drago más antiguo del mundo, pero

ese dato no está suficientemente contrastado. Solo en Santa Brígida se

han marchitado tres importantes dragos en la última década.

A primera hora de la tarde de aquel miércoles, el drago de Las

Meleguinas, ubicado en los jardines del restaurante Las Grutas de

Artiles, en La Angostura, cayó definitivamente mientras dos camareros

preparaban una mesa. Oyeron un gran estruendo seco y a continuación

comprobaron la muerte del histórico drago de Las Meleguinas.

El cronista oficial de la Villa de Santa Brígida, Pedro

Socorro, recordaba la sensible pérdida, que se añade a otras dos en el

pueblo durante la última década. "Primero, con la tormenta tropical

Delta de finales de 2005, aquella que se cargó el Dedo de Dios en

Agaete, perdimos el drago que había junto a la ermita del Carmen en Las

Goteras y que tenía más de 300 años. Luego, cuatro años después, el 25

de febrero de 2009, se cayó el que estaba en un chalé a la entrada del

pueblo, que había sido plantado en 1920 por el vecino Juan Lemes Sabina,

un conocido industrial harinero, para decorar el jardín de su casona de

verano, situada a la entrada del pueblo. Y ahora éste, el más viejo,

con cerca de 480 años. Era el icono de todos los dragos. Ahora nos queda

el de Pino Santo, en el barranco Alonso, que tiene unos 300 años”,

señaló.

Pedro Socorro asegura que Santa Brígida es uno de los municipios con más dragos de Canarias. “Yo en un estudio contabilicé más de 500 dragos. Además, contamos con lugares y barrios cuyos nombres hacen referencia a estos árboles tan nuestros, como El Dragonal o El Draguillo”.

El último viejo drago caído

era “uno de los símbolos del patrimonio natural de Canarias y de la

antigua y extraordinaria naturaleza de las islas”. El tronco largo y

delgado, de unos doce metros, junto con su pequeña copa, cayeron sobre

una de las grutas del restaurante, pero afortunadamente solo causó daños

materiales.

Caída de un drago en Santa Brígida. (Pedro Socorro)

Sus raíces mitológicas no pudieron mantenerse más en

pie, al borde del risco y escorias. “A estas notables pérdidas en la

última década de algunos de los árboles más queridos por los satauteños

se ha unido ahora el del drago de Las Meleguinas, que probablemente

había crecido después de la Conquista de Gran Canaria, formando parte de

un hermosísimo conjunto paisajístico que a mediados del siglo XX fue

motivo de postales y pinturas”, añadió el cronista.

El drago es uno de los árboles más descritos en las antiguas relaciones

de viajes en los escritos de los naturalistas de los siglos XVIII y XIX.

“Precisamente, el primer estudio botánico digno de mención realizado

sobre el drago en las islas Canarias se debe al joven naturalista Sabino

Berthelot (1794-1880), que había llegado a la isla de Tenerife en 1820 y

se interesó muy pronto por la naturaleza insular, unida al imaginario

de las Hespérides”, recordó Socorro.

También el

hermoso y extraño ejemplar produjo un gran impacto a los ojos de

científicos. “Destacan viajeros y estudiosos como Kunkel o Rafael

Almeida, que hizo una brillante datación de este mítico árbol, con 27

periodos florales, y algún que otro viajero extranjero, que publicó la

primera postal del drago de Las Meleguinas hacia 1970”, añadió.

El Drago de las Meleguinas, con sus 27 periodos florales, era uno de

los más antiguos de Canarias, según reconoce el geógrafo del Jardín

Canario Rafael Almeida. Estaba situado en el margen derecho del barranco

de Santa Brígida, casi en su confluencia con el barranco de Alonso,

creciendo sobre escorias y lavas basaníticas. Se encaramaba sobre piedra

volcánica y picón, esa era una de sus peculiaridades, ya que no se

asentaba sobre la tierra.

Estaba integrado en los

jardines del restaurante Las Grutas de Artiles. “Su porte era poco

llamativo, presentando un tronco largo y delgado con una copa ascendente

bastante rala formada por cuatro ramas primarias y ramificaciones de

orden inferior muy tortuosas que derivan en 45 rosetas foliares. Su

porte desgarbado, idéntico al de los dragos silvestres que crecen en

riscos, se debe probablemente a que vegeta en la ladera de un montículo

rocoso con ausencia prácticamente de suelo. Pero lo que llama la

atención de este ejemplar es el número de períodos florales, 27 en

total, lo que no deja de ser sorprendente si se considera por ejemplo

que en los dragos de Icod y de San Juan en Tacoronte (Tenerife), hemos

contado un máximo de 23. Se trata por lo tanto de uno de los dragos más

viejos que conocemos, al que se le deduce una edad de más de 400 años si

se asigna un promedio de 15 años a cada periodo floral, aunque teniendo

en cuenta el sustrato donde enraíza podría ser incluso más viejo, al

medrar en unas condiciones en las que el crecimiento se ralentiza

considerablemente”, ya señalaba Almeida en un libro publicado por el

Cabildo de Gran Canaria en 2003.

El deterioro

Cayó tras años de deterioro. Los expertos lo achacan al cambio en las

condiciones del suelo en el que se encontraba. El historiador

grancanario Alfredo Herrera Piqué, consejero regional del Cultura en el

primer Gobierno autónomo de Jerónimo Saavedra y autor del libro El

drago, afirma que este árbol es “uno de los más descritos y reseñados en

las antiguas relaciones de viajes, en los escritos de los naturalistas

de los siglos XVIII y XIX y en la protobotánica europea”.

“La arquitectura antediluviana de sus ejemplares maduros, las vigorosas formas escultóricas que desarrollan, su gran longevidad, las imponentes dimensiones de sus ejemplares centenarios, las virtudes curativas atribuidas a su resina y las viejas leyendas que acompañaron a la procedencia de la sangre de dragón, hicieron de esta monumental liliácea de la Macaronesia un objeto de interés y de curiosidad sobre el que muchos herboristas, escritores, viajeros y expertos en la ciencia de las plantas pusieron su mirada en el transcurso de los siglos”, agrega Piqué.

Es muy complejo determinar la edad de

los dragos. “La repuesta a esta pregunta es compleja, puesto que

científicamente no podemos conocer la edad. Además, el desarrollo del

drago fuera de los paredones rocosos, es decir, con mayor riqueza de

sustrato, resulta mucho más acelerado. No obstante, para el cálculo de

la edad existe un método estimativo que suele funcionar bien con los

ejemplares cultivados. Esta técnica de observación asimila un tramo de

aproximadamente 15 años por cada periodo floral que, a su vez, suele

coincidir con la división entre las ramas. Para el caso de ejemplares

silvestres, es muy aventurado estimar una cifra entre periodos florales,

pero con toda seguridad sería muy superior a los 15 años”, afirmaba el

ingeniero forestal Juan Guzmán Ojeda en la publicación Pellagofio en

septiembre del año pasado.

Para él, “no es

desventurado afirmar que el Drago de Icod de los Vinos, en Tenerife, es

un ejemplar salvaje que acabó civilizándose. Sin duda el drago más

visitado del mundo, con 24 periodos florales y casi 20 metros de altura,

es uno de los ancianos representantes de la especie. Su crecimiento en

un suelo adecuado ha dotado a este icono canario de las proporciones más

enormes conocidas para la especie”.

Drago milenario. Icod de los Vinos. Tenerife. @Sergio Gil.

El drago de Las Meleguinas era un ejemplar ya muerto

antes de que se derrumbara definitivamente con gran estruendo. En

palabras de este ingeniero forestal, tenía un “aspecto famélico, toda

vez que salvaje”, una altura de solo doce metros y un tronco que ni

siquiera llegaba a un metro de perímetro. El drago crecía sobre una

superficie rocosa con poco suelo, circunstancia que debió ralentizar su

crecimiento. Rafael Almeida, gran experto en dragos, constata que

“comparándolo con una foto de 1930, no se aprecian cambios

significativos, salvo en el entorno”.

De cualquier

modo, según Ojeda, lo verdaderamente destacable de este ejemplar era su

edad, “pues con nada menos que 29 periodos florales le correspondería el

honor de ser el drago más viejo del mundo”.

El más antiguo

El investigador tinerfeño Leoncio Rodríguez, fallecido en 1955, creía

sin embargo que el drago más antiguo era el de Icod de los Vinos. El

estudioso dejó escrito en Rincones del Atlántico un artículo titulado Los dragos milenarios,

en el que aseveraba que "apologistas ilustres –Humboldt, Dumont

d’Urville, Leopoldo de Buch, Leclercq, entre otros– han ensalzado su

belleza, considerándolos como una de las especies más curiosas del mundo

vegetal. Por su parte, el conocido escritor español, Eugenio Noel, se

lamentaba de que todos hablasen de ellos, menos los escritores

nacionales. Lo mejor que se ha escrito sobre la vegetación de Canarias,

decía, es extranjero, alemán casi siempre".

Un

ilustre botánico, gran enamorado de estos árboles, el doctor Masferrer,

recordando que los aborígenes del archipiélago veneraban el drago como

un genio bienhechor, decía que debiera castigarse al que se atreviera a

cortarles algún gajo y premiar, en cambio, al que mejores y mayor número

de ejemplares hubiese propagado en cierto espacio de tiempo. “Y añadía

que donde existió el célebre drago de La Orotava, debiera erigirse un

monumento histórico, con cuatro jóvenes dragos que señalaran en su

alrededor los cuatro puntos cardinales”, dice Rodríguez.

“La edad de estos monstruos vegetales ha sido objeto de grandes

disquisiciones científicas. Todas coinciden en que tales árboles

existían antes de la Conquista, corroborándolo las escrituras de datas

que hicieron los conquistadores al repartir las tierras ocupadas por los

bosques, respetando los dragos. Piazzi Smith cifraba la edad del

antiguo drago de La Orotava en cuatro o cinco mil años, y como prueba de

su antigüedad se cita el testimonio de Cadamosto, de que al visitar

Tenerife, a mediados del siglo XV, ya se encontraba el árbol en

decadencia”.

Otro tema de discusión científica ha

sido la procedencia de esta especie. Algunos la consideraron oriunda de

las Indias orientales o del norte de África. “Otros, como los señores

Webb y Berthelot, tan conocedores de la flora canaria, a la que

dedicaron largos y minuciosos estudios, coinciden en que se trata de una

especie indígena comprendida en las del primer clima, y particular de

nuestro archipiélago, así como de la Madera y Porto Santo”.

La sangre de drago, su resina, fue un preciado producto que fue objeto

de un gran comercio con los antiguos romanos y hasta el siglo XIX con

muchos países de Europa que lo utilizaban para curas medicinales,

fabricación de tintes y barnices y especialmente para usos dentífricos.

La industria llegó a ser de tal importancia que se estableció diezmos

sobre ella, proporcionando considerables ingresos al erario insular.

El escritor Bory de Saint-Vincent, que en 1804 visitó el drago de La

Laguna, decía hablando de la famosa droga isleña: “La mayor parte de los

viajeros de nuestra expedición de exploradores, adquirieron en La

Laguna, en un convento donde había unas encantadoras religiosas,

paquetes con residuos vegetales de color encarnado ( sang de dragón),

que les recomendaban para la conservación de dientes y encías. El mejor

elogio que puede hacerse de la pequeña mercancía es que las jóvenes

religiosas tenían todas la boca fresca y bella”.

Leoncio Rodríguez afirma que "de los demás supervivientes de la

especie, que son motivo de orgullo para Tenerife por el interés que

despiertan entre cuantos extranjeros visitan la isla, corresponde el

título de honor al drago de Icod. Su base tiene un perímetro de doce

metros y la altura del tronco, hasta la copa, más de catorce metros".

Hasta tal extremo es famoso y digno de estudio este árbol que el

ministro de Fomento Gasset, en un decreto que publicó sobre Parques

Nacionales, en febrero de 1917, equiparaba este ejemplar a otros

emblemáticos y decía: “Igualmente deben catalogarse todas las demás

particularidades aisladas notables de la Naturaleza patria, como grutas,

cascadas, desfiladeros, y los árboles que por su legendaria edad, como

el Drago de Icod, por sus tradiciones regionales, como el Pino de las tres ramas, junto al santuario de Queralt, o por su simbolismo histórico, como el árbol de Guernica, gozan ya del respeto popular”.

El gigantesco drago, consignaba también en un informe oficial el

ingeniero jefe de Montes Ballester, “simboliza el ocaso de una flora

antediluviana, tan próxima a ser del dominio paleontológico, que acaso

sean estos ejemplares que nos restan en Canarias y otros muy contados

del continente africano, la última representación del paso de esta

colosal especie por nuestro planeta”.

En el año 1907,

con motivo de la visita que hicieron a esta isla los profesores y

alumnos del Colegio Politécnico de Zúrich, estuvieron en Icod ocho días

dedicados a estudiar el drago y sus características más esenciales. De

dichos estudios dedujeron que su edad era de 2.500 años, una edad que

para muchos es exagerada ya que no cuenta con suficiente soporte

científico.

Parque doramas donde han talado un drago

Desde la Antigüedad

El biólogo del Jardín

Canario Águedo Marrero asegura que que los dragos eran ya conocidos

desde la Antigüedad en ambos extremos del Mediterráneo. “Estos árboles

productores de sangre de drago, o simplemente dragos, eran ya conocidos

desde la Antigüedad clásica greco-romana o incluso antes; ya formaban

parte de las leyendas, tanto por la sangre que producían como por su

extraño porte. La resina era comerciada desde distintas procedencias,

siempre en cantidades exiguas, confundiéndose en muchos casos con los

polvos tóxicos de minio y de cinabrio. Desde Oriente llegan precisamente

las leyendas que relacionan el origen de los dragos con la trágica

fusión de sangres del dragón y el elefante”.

Según

él, desde los confines occidentales del Mediterráneo la sangre de drago

llegaría, quizás en principio desde los entornos de Cádiz y las columnas

de Hércules, y luego a través de la Península Ibérica y del noroeste

africano, desde las islas macaronésicas y en concreto desde Canarias,

donde se extraía del drago canario Dracaena draco.

El género Dracaena incluye actualmente algo más de 60 especies reconocidas de todas las zonas tropicales y subtropicales del mundo, desde Mesoamérica y las Antillas, África y Arabia hasta el sudeste asiático, Indonesia, Australia y las islas Hawai, aunque presenta su centro de diversidad en África tropical y subtropical montana. El drago macaronésico es la especie más popular y la que tipifica al género.

Los dragos propiamente dichos (las seis especies de dragos) vienen

caracterizados por el porte monumental con tronco paquicaule,

ramificaciones gruesas y follaje tan característico agrupado hacia el

extremo de las ramas, y por la producción particular de exudados. Estas

seis especies se circunscriben a dos áreas concretas a uno y otro lado

del África septentrional: Macaronesia en el lado occidental, y entornos

del Mar Rojo y golfo de Adén en el lado oriental.

“De igual forma que la palma y el pino canario, el garoé o la orchilla, el drago macaronésico fue de las plantas que más interés despertaron entre los exploradores, cronistas, naturalistas o viajeros, que muchas veces lo llevaban y cultivaban en las metrópolis”, señala Marrero en Rincones del Atlántico.

El drago común (que también recibe otros nombres en castellano, como

drago, dragón, drago macaronésico, drago canario, drago de África,

dragonero, árbol de la sangre de drago, árbol del drago o árbol gerión)

es un árbol que puede alcanzar alturas hasta 20 metros, bastante escaso

en su medio natural y que vive en los archipiélagos de Macaronesia y en

el Antiatlas marroquí. En Macaronesia se ubican en las islas de Cabo

Verde, Canarias y archipiélago de Madeira. El drago de Marruecos fue

dado a conocer en 1996 como subespecie del drago macaronésico.

“Esta especie ha sido utilizada con otras arbóreas de la laurisilva o

del termoesclerófilo en campañas de repoblación o reforestación, y se

encuentra actualmente integrada en la jardinería urbana de plazas,

parques y jardines, ramblas y medianas de autovías, huertos-jardines

escolares, etc., así como en patios, jardinería doméstica en general,

hotelera y entornos turísticos, constituyendo en ocasiones en las

haciendas un elemento de distinción. Y es frecuente encontrarla hoy en

los jardines de muchas ciudades que comparten clima de tipo

mediterráneo: en diversas ciudades como en el sur y el levante de la

Península Ibérica, especialmente en Cádiz y Almería, distintas ciudades

del entorno del Mediterráneo, tanto del litoral europeo como

norteafricano; en San Diego, California y en Miami, Florida; en diversas

ciudades de Australia como Sydney, Brisbane o Adelaida; en Nueva

Zelanda, etcétera. En algunas ciudades, como en Cádiz, su presencia es

milenaria”, subraya el biólogo del Jardín Botánico Viera y Clavijo.

Es una especie bastante rara en su ambiente natural. En Canarias sólo

hay evidencia de poblaciones silvestres de Dracaena draco en la isla de

Tenerife, donde aparecen grupos importantes aunque muy depauperados en

Anaga, Roque de Tierra, Roque de las Ánimas, Los Silos, Masca, Barranco

del Infierno, Guía de Isora y Barranco de Badajoz, según explica Águedo

Marrero.

En Gran Canaria existen algunas referencias

de la existencia de dragos silvestres por la vertiente norte de la isla,

“todos ya desaparecidos, y el único ejemplar silvestre que crecía en

los paredones del barranco de Pino Gordo no ha resistido los últimos

años de sequía y en 2009 finalmente murió, extinguiéndose así en su

estado natural en esta isla”.

En la isla de La Palma

no existe ninguna evidencia actual de la existencia de dragos

silvestres. “Los famosos conjuntos de dragos, como los de Las Tricias,

Buracas, etcétera, y algunos otros de porte notable o monumental, como

los de Las Breñas, crecen en zonas altamente antropizadas, asociadas a

la cultura campesina con su intensivo uso en otro tiempo como forrajera.

En las restantes islas de La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y

Lanzarote, aunque pueden existir, y existen, dragos viejos o

monumentales, ninguno se puede considerar como silvestre o natural”.

El drago de Gran Canaria es una especie que crece en las cotas medias

del cuadrante suroeste de la isla de Gran Canaria, desde los paredones

de Amurga en el barranco de Fataga hasta la Mesa del Junquillo en el

barranco de La Aldea. Marrero recuerda que en la década de los 60 del

siglo pasado los grupos montañeros Grupo Universitario de Montaña y

Grupo Montañero de San Bernardo habían localizado algunos individuos de

dragos silvestres en los barrancos del sur de la isla, lo que

comunicaron a Günther Kunkel, quien los dio a conocer en sendas

publicaciones de 1972 y 1973.

Kunkel, de nacionalidad alemana, destacó como naturalista y botánico, y después de su periplo por distintos territorios de Suramérica (Argentina, Ecuador, Perú, Chile, Juan Fernández), África (Liberia), Oriente Medio (Golfo Pérsico) y distintos países de Europa, recaló en Gran Canaria, en 1964, donde mantuvo su residencia durante más de una década. En las citas de Kunkel, así como en otras contribuciones de localización y cartografía, el drago de Gran Canaria, que siempre aparece en escarpes inaccesibles, fue referido a la especie macaronésica Dracaena draco.

A

comienzos de la década de los 90 del siglo pasado, el geógrafo y

naturalista Rafael Almeida recoge por primera vez semillas de estos

dragos, que las comparte con el Jardín Botánico Viera y Clavijo. “Desde

el Jardín Canario, con la colaboración de dicho geógrafo y del biólogo

Manuel González Martín, la dimos a conocer como entidad taxonómica

diferente. Había transcurrido un siglo (104 años) desde la última

especie de drago descrita en el mundo, el drago de Saba. Hasta ahora

resulta endémica de esta isla y presenta más afinidades morfológicas con

los dragos del este de África que con el drago macaronésico: con el

drago de Nubia, con el de Somalia, y especialmente con el drago de

Saba”, afirma Marrero.

Dragos muertos en Salinetas, Telde (Sergio Gil)

El hábitat

Las especies de dragos habitan en

franjas de vegetación xerófila o termoesclerófila, con clima desértico o

subdesértico de tipo tropical-subtropical. El drago de Gran Canaria

crece en los refugios de los escarpes inaccesibles de la franja

termoesclerófila del sur-suroeste de Gran Canaria, en comunidades

potenciales del sabinar con acebuches y jaras, entre el

cardonal-tabaibal y el pinar. El drago macaronésico está más ligado a la

influencia indirecta de los vientos alisios, conformándose las

principales poblaciones en la franja termoesclerófila de la fachada

norte y noreste, por debajo del monteverde, donde comparte espacio con

la sabina y el espino, entre otros, coincidiendo muchas veces con el

hábitat de la palma canaria.

Cuando aparece en la

fachada sur y oeste prefiere los ambientes más favorables donde pueden

llegar reboses de los vientos húmedos. No es extraño, por ello,

encontrar algún drago entre cardones, en los bordes de la laurisilva o

incluso entre el pinar.

El drago común se halla muy

extendido en todas las islas como planta ornamental, y en menor medida

como forrajera, como ocurre sobre todo en La Palma, isla en la que hasta

hace pocas décadas se mantuvo su cultivo tradicional principalmente con

este fin, según recuerda el geógrafo del Jardín Canario Rafael Almeida.

"Sobra decir que los dragos forman parte de nuestra identidad

sociocultural, siendo considerados junto con la palma canaria, el pino

canario, el cardón y otras plantas de nuestra tierra, auténticos

símbolos de canariedad, lo cual no quiere decir que en el imaginario

colectivo popular no se mantengan muchos tópicos e ideas erróneas

respecto a ellos. Por otra parte, resulta paradójico que, pese a

hallarse profusamente cultivados en nuestras islas, se encuentren desde

hace tiempo en situaciones francamente relícticas en la naturaleza, con

poblaciones catalogadas como en peligro o críticamente amenazadas, como

es el caso del drago grancanario”, señala.

Las poblaciones naturales

Tenerife y Gran Canaria son las únicas islas del archipiélago donde

actualmente subsisten dragos en estado silvestre. “En el resto no hay

indicios de su presencia en la naturaleza, ni se han encontrado

evidencias arqueológicas o paleontológicas que permitan confirmar su

existencia en el pasado”, dice Almeida.

"En La Palma

el drago común se encuentra cultivado en muchos lugares, pero no se

detectan ejemplares que levanten sospechas sobre su índole agreste

creciendo en los riscos de los barrancos que surcan las áreas donde más

abundan.

Igualmente llamativa resulta la ausencia de

dragos en La Gomera, isla que por su antigüedad geológica, su proximidad

a Tenerife y su propia orografía, reúne aparentemente todas las

condiciones para que pudiera albergar alguna población natural. El

Hierro, por su carácter de isla muy joven, poco evolucionada y más

alejada, parece ofrecer menores probabilidades. En cuanto a

Fuerteventura y Lanzarote, no hay la más mínima referencia histórica,

pero si consideramos su antigüedad geológica, su cercanía a África y el

papel primordial que han jugado como puentes de colonización del

archipiélago, cabe suponer que los dragos pudieron existir en un pasado

no necesariamente remoto, no descartando fechas posteriores incluso al

poblamiento aborigen”, agrega el geógrafo.

Drago del ayuntamiento viejo de Gáldar

Los dragos debieron de ser muy abundantes en la época

prehispánica, tal y como narran las fuentes historiográficas. “Sin

embargo, existen indicios que sugieren que tal vez no eran tan comunes

en dicha época. Así, llama la atención la extraordinaria escasez de sus

restos arqueológicos frente a la cantidad y variedad de otros vestigios

vegetales hallados en los yacimientos aborígenes, tales como palma,

pino, sabina, leña buena, junco, etcétera, especies en su mayoría

también referidas en dichas fuentes como abundantes, pero al contrario

que aquéllos, lo siguen siendo hoy en día, pese a que han sido

históricamente objeto de una intensa explotación”.

En

Tenerife D. draco mantiene un bajo número de efectivos silvestres que

crecen habitualmente de forma aislada o en pequeños grupos. Conforme a

los datos del Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de

España (2003), la población estimada es de 696 individuos. En dicho

estudio se excluyeron las áreas potenciales más antropizadas y

urbanizadas: valle de Güímar, área metropolitana de Santa Cruz-La

Laguna, comarca de Tacoronte-Acentejo, valle de La Orotava y comarca de

Icod.

En general habita en ambientes influenciados

directa o indirectamente por los alisios, en lugares frecuentemente

inaccesibles o de difícil acceso, en riscos, acantilados, laderas de

barrancos. Sus poblaciones, reducidas y fragmentadas, se localizan casi

enteramente en las zonas geológicas más antiguas de la isla: los macizos

de Anaga (en el noreste), Teno (al noroeste) y Adeje (suroeste).

En Gran Canaria “D. tamaranae muestra una dinámica demográfica

regresiva muy preocupante, con una población exigua y severamente

fragmentada cuyo censo más reciente arroja un total de 79 individuos, de

los que 67 son juveniles (no han florecido nunca) y solamente 12 son

maduros. La mortalidad observada es altísima, 13 ejemplares en los

últimos 25-30 años, lo que supone más del14% del total de sus efectivos.

Por contra, la natalidad es nula para dicho periodo”, alerta Almeida.

“Su área de distribución abarca el cuadrante suroccidental de Gran

Canaria, desde el barranco de Fataga hasta el de Tejeda-La Aldea. Todos

los ejemplares enraízan en grietas y fisuras de riscos inaccesibles

sobre materiales diferenciados del primer ciclo volcánico y del ciclo

Roque Nublo, creciendo de forma aislada y más raramente en pequeños

grupos, circunstancias que evidencian la situación de refugio en que se

encuentran a causa a la fuerte presión antropozoógena. En su hábitat

convive con otras plantas bien adaptadas a la sequía y la alta

insolación, como sabinas, jaguarzos, acebuches, pinos, etcétera”. Casi

todos los especímenes censados crecen diseminados en dos áreas

separadas: Arguineguín-Tauro, donde sobreviven 52 pies, y

Vicentillos-Fataga, con 20 individuos.

Desde la época

prehispánica y hasta nuestros días, los dragos se han venido utilizando

en Canarias con distintos fines. Históricamente, el aprovechamiento más

celebrado ha sido el de su famosa “sangre” como apreciado remedio

medicinal, para la elaboración de tintes y barnices y como dentífrico.

“Menos conocidos pero no por ello menos importantes han sido otros

aprovechamientos tradicionales, en particular del drago común, que

conjuntamente con su utilización como especie ornamental, han auspiciado

su propagación y cultivo en muchos lugares del archipiélago. Entre

tales aprovechamientos hay que citar el empleo de sus hojas como forraje

para el ganado, para amarrar las vides y para fabricar cuerdas, y el de

sus troncos y ramas ahuecadas para corchos de colmenas y huroneras”,

señala en Rincones del Atlántico.

Hoy en día estos usos tradicionales han decaído casi por completo,

aunque no así su utilización ornamental ya que se han plantado en las

últimas décadas miles de ejemplares en el Archipiélago.

Tenerife es la isla que concentra el mayor número de ejemplares,

empezando por el famoso drago de Icod, localidad donde también se yergue

el de San Antonio. En Tacoronte está el drago de San Juan, con 23

periodos florales, los mismos que el de Icod. En Gran Canaria el drago

del barranco de Alonso, “el más bello de la isla por su porte y

ubicación”, según Almeida, se ubica en Santa Brígida.

Vía: Canarias Ahora,

lunes, septiembre 21, 2015

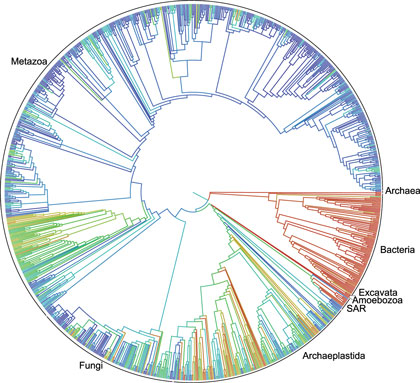

Primer borrador del árbol de la vida con 2,3 millones de especies

La Universidad de Duke (EE UU), junto a otros 11 centros, acaba de presentar en PNAS un primer borrador del árbol de la vida de las 2,3 millones de especies de animales, plantas, hongos y microbios conocidos. El resultado es un recurso digital on line gratuito, que se asemeja a una ‘wikipedia de los árboles evolutivos’ por la que se puede navegar y que también es descargable. El árbol representa las relaciones entre los seres vivos desde que se separaron evolutivamente entre sí hasta el comienzo de la vida en la Tierra hace más de 3.500 millones de años.

Decenas de miles de árboles más pequeños se han publicado en los últimos años para ciertas ramas del árbol de la vida –algunos con más de 100.000 especies– pero esta es la primera vez que esos resultados se han combinado en un solo árbol que abarca toda la vida.

"Este es el primer intento real de conectar los puntos y juntarlo todo", dice Karen Cranston, de la Universidad de Duke. "Piensen en ello como la versión 1.0", añade. Comprender cómo las especies están relacionadas entre sí ayuda a descubrir nuevos fármacos, aumentar los rendimientos agrícolas y ganaderos, y traza los orígenes y la propagación de enfermedades infecciosas como el VIH, el Ébola y la gripe.

Vía: SINC, 21/09/2015

F:http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/Primer-borrador-del-arbol-de-la-vida-con-2-3-millones-de-especies

Estudiando la domesticación de las plantas desde el punto de vista de la Ecología

Investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) destacan la utilidad de algunas de las aportaciones y métodos utilizados en esta ciencia.

En este trabajo han descubierto que las plantas

agrícolas, durante su domesticación, han aumentado su capacidad

competidora con las plantas vecinas, lo que probablemente va en

detrimento de la producción agrícola.

Asimismo el equipo investigador, liderado por el Área de Ecología de la URJC, ha encontrado que los residuos vegetales que estas plantas producen promueven ciclos de nutrientes más rápidos que los de los ecosistemas silvestres.

Asimismo el equipo investigador, liderado por el Área de Ecología de la URJC, ha encontrado que los residuos vegetales que estas plantas producen promueven ciclos de nutrientes más rápidos que los de los ecosistemas silvestres.

Plantas creciendo 'juntas' en las instalaciones CULTIVE-URJC. Parte izqda. de la foto, plantas de Nicotiana sylvestris (especie silvestre originaria de los Andes bolivianos) y parte dcha. de la foto, Nicotiana tabacum (especie cultivada seleccionada a partir de N. sylvestris)

Además, en este estudio proporcionan nuevas ideas que

serán de gran utilidad para investigaciones posteriores en el ámbito de

la Ecología Evolutiva, ya que hasta ahora no ha contribuido

sustancialmente al estudio de la domesticación de las plantas. Esta

ciencia estudia el papel de los procesos ecológicos, es decir,

interacciones entre los seres vivos y de éstos con su medio, a la hora

de determinar los eventos evolutivos. Según destaca Rubén Milla,

investigador principal del estudio y profesor de la URJC, "esto es

preocupante, ya que muchas de las herramientas y los marcos teóricos de

la Ecología Evolutiva son directamente aplicables al estudio de la

domesticación. Por tanto, el objetivo de este trabajo ha sido poner en

valor el potencial que tiene esta ciencia a la hora de contribuir en el

avance del conocimiento dentro del campo de la domesticación".

Por tanto, en este trabajo proponen que la evolución bajo domesticación no solo ocurre por selección directa del hombre, sino que tiene otros componentes, entre ellos, el más importante es la adaptación de las plantas al ambiente agrícola, muy distinto del medio silvestre donde sus ancestros evolucionaron. Esta adaptación puede provocar, entre otras importantes consecuencias, que las especies agrícolas hayan evolucionado hacia plantas con una baja eficiencia en el uso de recursos como el agua y los nutrientes, o que sus defensas anti-herbívoros hayan disminuido de manera drástica en comparación con sus ancestros silvestres.

En este punto, la teoría y los métodos de la Ecología Evolutiva pueden ser extremadamente útiles a la hora de entender como las plantas se han adaptado al medio agrícola, y por tanto de facilitar la obtención de nuevas variedades vegetales que usen los recursos de manera más eficiente.

DOMESTICACIÓN DE LAS PLANTAS

Las plantas agrícolas tienen su origen evolutivo en plantas silvestres que habitan diversas partes del mundo, principalmente Medio Oriente, Meso-América, la Cuenca Mediterránea, y algunos lugares del África subsahariana y el este Asiático. Desde hace unos 10.000 años el hombre ha venido cultivando y seleccionando esas plantas, originariamente silvestres, en el medio agrícola. Estas fuerzas selectivas han hecho que, a día de hoy, las plantas agrícolas sean genéticamente diferentes a sus ancestros silvestres. Conocemos este proceso histórico como domesticación de las plantas. Dada su relevancia, la domesticación ha sido profusamente estudiada. Las ciencias que más han contribuido a su conocimiento han sido la Arqueología y la Genética.

Por tanto, en este trabajo proponen que la evolución bajo domesticación no solo ocurre por selección directa del hombre, sino que tiene otros componentes, entre ellos, el más importante es la adaptación de las plantas al ambiente agrícola, muy distinto del medio silvestre donde sus ancestros evolucionaron. Esta adaptación puede provocar, entre otras importantes consecuencias, que las especies agrícolas hayan evolucionado hacia plantas con una baja eficiencia en el uso de recursos como el agua y los nutrientes, o que sus defensas anti-herbívoros hayan disminuido de manera drástica en comparación con sus ancestros silvestres.

En este punto, la teoría y los métodos de la Ecología Evolutiva pueden ser extremadamente útiles a la hora de entender como las plantas se han adaptado al medio agrícola, y por tanto de facilitar la obtención de nuevas variedades vegetales que usen los recursos de manera más eficiente.

DOMESTICACIÓN DE LAS PLANTAS

Las plantas agrícolas tienen su origen evolutivo en plantas silvestres que habitan diversas partes del mundo, principalmente Medio Oriente, Meso-América, la Cuenca Mediterránea, y algunos lugares del África subsahariana y el este Asiático. Desde hace unos 10.000 años el hombre ha venido cultivando y seleccionando esas plantas, originariamente silvestres, en el medio agrícola. Estas fuerzas selectivas han hecho que, a día de hoy, las plantas agrícolas sean genéticamente diferentes a sus ancestros silvestres. Conocemos este proceso histórico como domesticación de las plantas. Dada su relevancia, la domesticación ha sido profusamente estudiada. Las ciencias que más han contribuido a su conocimiento han sido la Arqueología y la Genética.

Referencia bibliográfica:

Milla, R; Osborne, C; Turcotte, M; Violle, C. Plant domestication through an ecological lens. Trends in Ecology and Evolution 30: 463-469.

Milla, R; Osborne, C; Turcotte, M; Violle, C. Plant domestication through an ecological lens. Trends in Ecology and Evolution 30: 463-469.

Vía: Madri+d, 18/09/2015

F:http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=64586

viernes, septiembre 18, 2015

El cambio climático crea condiciones sin precedentes para el fenómeno de El Niño

El cambio climático ha creado condiciones sin precedentes para el actual

fenómeno de El Niño, que tendrá su periodo de mayor intensidad entre

octubre y enero, dijeron expertos de la Organización Meteorológica Mundial

(OMM). Las predicciones del calentamiento de la superficie del mar en

las zonas central y oriental del Pacífico tropical apuntan a que El Niño

que está en desarrollo probablemente será uno de los cuatro más fuertes

desde 1950. Los anteriores más potentes fueron los registrados en los

periodos entre 1972/1973, 1982/1983 y 1997/1998.

Para sus pronósticos, los científicos toman en cuenta que en agosto las temperaturas de la superficie del mar ya estuvieron entre 1,3 y 2 grados centígrados por encima de la media, superando en un grado los umbrales habituales de El Niño.

MÁS CALOR, 2 GRADOS MÁS DE LO NORMAL

Los modelos utilizados apuntan a que las temperaturas se mantendrán al menos 2 grados por encima de lo normal y que incluso podrían subir algo más. Los efectos de El Niño ya se hacen sentir en algunas regiones del mundo de manera muy variada y serán más patentes en los próximos cuatro a ocho meses, según la OMM, una agencia científica de Naciones Unidas y autoridad en la materia.

De manera general, este fenómeno climático puede provocar fuertes precipitaciones -y por consiguiente, inundaciones- en América Latina, Asia, Oceanía y África, con episodios de sequías en otras zonas de estas mismas regiones. Sin embargo, los países afectados cuentan ahora con más experiencia, conocimientos e información que nunca antes, lo que puede ayudarles a tomar medidas de prevención efectivas, opinó Maxx Dilley, director de Predicciones Climáticas de la OMM, al presentar la información más reciente sobre la evolución de El Niño.

El experto mencionó el caso de Perú, donde se están tomando acciones preventivas, como simulacros, y se optó por cancelar su participación en el rally Dakar 2016 por el riesgo de inundaciones o deslizamiento de tierra en zonas que formaban parte del recorrido. Lo que es completamente distinto desde el último fenómeno de El Niño (entre 1997 y 1998) es que el actual está ocurriendo bajo nuevas condiciones, influidas por el cambio climático.

NOVEDADES

Desde entonces, "el mundo ha cambiado mucho" y la capa de hielo del mar Ártico se ha reducido a niveles mínimos, al tiempo que se ha perdido hasta un millón de kilómetros cuadrados de superficie nevada en el hemisferio norte, explicó el jefe del Programa de Investigación del Clima de la OMM, David Carlson. "Han emergido nuevos patrones, y lo que es único ahora es que están coincidiendo por primera vez con El Niño", sostuvo.

Desde el periodo 1997/1998 no se había observado la presencia de El Niño o de La Niña (el fenómeno contrario, causado por enfriamiento de las aguas superficiales de ciertas zonas del Pacífico), lo que también se considera inusual. Carlson dijo que en la situación actual -con la influencia del deshielo en el Ártico y el calentamiento del Pacífico tropical- "no sabemos lo que pasará, si ambos patrones se reforzarán uno a otro, se anularán, actuarán en secuencia o influirán en distintas zonas del planeta". "Realmente no lo sabemos porque no tenemos precedentes para esta situación", insistió el científico.

EL NIÑO ACTUAL

Las características de El Niño conocidas hasta ahora apuntan a que provoca un aumento de la intensidad de las lluvias en la costa oeste de Sudamérica (principalmente Ecuador y Perú), así como en los países del llamado 'Cuerno de África'. En cambio, se sufren sequías en Australia, Indonesia, el sudeste de Asia y el sur de África.

Para sus pronósticos, los científicos toman en cuenta que en agosto las temperaturas de la superficie del mar ya estuvieron entre 1,3 y 2 grados centígrados por encima de la media, superando en un grado los umbrales habituales de El Niño.

MÁS CALOR, 2 GRADOS MÁS DE LO NORMAL

Los modelos utilizados apuntan a que las temperaturas se mantendrán al menos 2 grados por encima de lo normal y que incluso podrían subir algo más. Los efectos de El Niño ya se hacen sentir en algunas regiones del mundo de manera muy variada y serán más patentes en los próximos cuatro a ocho meses, según la OMM, una agencia científica de Naciones Unidas y autoridad en la materia.

De manera general, este fenómeno climático puede provocar fuertes precipitaciones -y por consiguiente, inundaciones- en América Latina, Asia, Oceanía y África, con episodios de sequías en otras zonas de estas mismas regiones. Sin embargo, los países afectados cuentan ahora con más experiencia, conocimientos e información que nunca antes, lo que puede ayudarles a tomar medidas de prevención efectivas, opinó Maxx Dilley, director de Predicciones Climáticas de la OMM, al presentar la información más reciente sobre la evolución de El Niño.

El experto mencionó el caso de Perú, donde se están tomando acciones preventivas, como simulacros, y se optó por cancelar su participación en el rally Dakar 2016 por el riesgo de inundaciones o deslizamiento de tierra en zonas que formaban parte del recorrido. Lo que es completamente distinto desde el último fenómeno de El Niño (entre 1997 y 1998) es que el actual está ocurriendo bajo nuevas condiciones, influidas por el cambio climático.

NOVEDADES

Desde entonces, "el mundo ha cambiado mucho" y la capa de hielo del mar Ártico se ha reducido a niveles mínimos, al tiempo que se ha perdido hasta un millón de kilómetros cuadrados de superficie nevada en el hemisferio norte, explicó el jefe del Programa de Investigación del Clima de la OMM, David Carlson. "Han emergido nuevos patrones, y lo que es único ahora es que están coincidiendo por primera vez con El Niño", sostuvo.

Desde el periodo 1997/1998 no se había observado la presencia de El Niño o de La Niña (el fenómeno contrario, causado por enfriamiento de las aguas superficiales de ciertas zonas del Pacífico), lo que también se considera inusual. Carlson dijo que en la situación actual -con la influencia del deshielo en el Ártico y el calentamiento del Pacífico tropical- "no sabemos lo que pasará, si ambos patrones se reforzarán uno a otro, se anularán, actuarán en secuencia o influirán en distintas zonas del planeta". "Realmente no lo sabemos porque no tenemos precedentes para esta situación", insistió el científico.

EL NIÑO ACTUAL

Las características de El Niño conocidas hasta ahora apuntan a que provoca un aumento de la intensidad de las lluvias en la costa oeste de Sudamérica (principalmente Ecuador y Perú), así como en los países del llamado 'Cuerno de África'. En cambio, se sufren sequías en Australia, Indonesia, el sudeste de Asia y el sur de África.

Isabel Saco

Vía: EFE Verde, 02/09/2015

F:http://www.efeverde.com/noticias/el-cambio-climatico-crea-condiciones-sin-precedentes-para-el-fenomeno-de-el-nino/

La peor extinción masiva de la Tierra comenzó en Siberia

En una nueva investigación se ha determinado que el mecanismo más

probable para la extinción masiva más grande en la historia de la vida

animal, sufrida hace unos 252 millones de años, se puso en marcha muy

probablemente en Siberia.

En aquella aciaga época, la vida en la Tierra se derrumbó de una forma espectacular y sin precedentes, cuando más del 96 por ciento de las especies marinas y el 70 por ciento de las especies terrestres desaparecieron en un instante geológico. La, así llamada, Gran Extinción de finales del periodo Pérmico sigue siendo el suceso de extinción más grave de la historia de nuestro planeta. Ya se sospechaba desde hace tiempo que el inicio de la catástrofe tuvo lugar en una zona siberiana caracterizada por una sucesión de raras colinas que parecen grandes escalones o terrazas, y que son conocidas como las Traps Siberianas. El término 'Traps' deriva de la palabra sueca Trapp, que significa escalón. Esas raras estructuras geológicas, como se ha ido descubriendo en tiempos recientes, fueron generadas por colosales erupciones volcánicas que aumentaron las temperaturas de la atmósfera y del mar y liberaron cantidades tóxicas de gases de efecto invernadero en el medio ambiente durante un corto período de tiempo. Sin embargo, había dudas sobre si la actividad del magma fue la principal culpable, o si simplemente agravó una catástrofe ya en marcha.

El equipo de Sam Bowring, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en la ciudad estadounidense de Cambridge, y Seth Burgess, del USGS, U.S. Geological Survey, el servicio estadounidense de prospección geológica, ha logrado ahora determinar con mayor precisión la fecha del afloramiento del magma, y de ese modo ha podido establecer que las Traps Siberianas entraron en erupción en el momento propicio, y durante el tiempo adecuado, para tener la capacidad de provocar la extinción de finales del Pérmico.

Según la cronología confeccionada por el grupo, las erupciones explosivas empezaron unos 300.000 años antes del comienzo de la Gran Extinción. Cantidades enormes de lava corrieron sobre la tierra y fluyeron también bajo la superficie, creando inmensas capas de roca ígnea en la corteza superficial. El volumen total de erupciones e intrusiones fue suficiente para cubrir una región del tamaño de Estados Unidos con un manto de magma de un kilómetro de espesor. Unos dos tercios de este magma probablemente surgieron antes y durante el período de la extinción masiva; el último tercio lo hizo en los 500.000 años posteriores al final del episodio de extinción. Esta nueva cronología señala a las Traps Siberianas como el principal sospechoso de la muerte de la mayoría de las especies del planeta a fines del Pérmico.

Vía: Noticias de la Ciencia, 17/09/2015

F: http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=64609Un dibujo de Humboldt de hace 200 años prueba el cambio climático

Las plantas catalogadas por el naturalista en los Andes en 1802 se han

movido de sitio. Crecen ahora a mayor altitud por el calentamiento

global.

En su viaje de cinco años y 10.000 kilómetros por tierras de la entonces

América hispana, el naturalista alemán Alexander von Humboldt llegó

hasta el volcán Chimborazo en el verano de 1802. Con sus 6.268 metros,

la imponente mole, situada en los Andes ecuatorianos, era la montaña más

alta del mundo conocido por la ciencia occidental de entonces. Con su

tradicional meticulosidad, Humboldt anotó las especies vegetales que

había a cada altura mientras lo escalaba. 200 años después, una

expedición científica ha seguido los pasos del científico prusiano para

comprobar que el cambio climático está cambiando las plantas de sitio.

El calentamiento global está adelantando la primavera y modificando la distribución espacial de especies animales y vegetales. Con las temperaturas más suaves, cada vez se las ve más al norte. El fenómeno se ha constatado especialmente en las zonas templadas del planeta. Pero, en cuanto a las especies ecuatoriales, en particular las de montaña, apenas hay estudios. En parte se debe a que no existen registros históricos con los que comparar. Con la excepción del sacerdote y botánico español José Celestino Mutis y Humboldt (ambos se encontrarían en América), muy pocos naturalistas habían estudiado la distribución de las plantas en los trópicos y ninguno las cartografió como el alemán.

Por eso el Tableau physique es tan especial. Dibujado por Humboldt para su Ensayo sobre la geografía de las plantas es para algunos una obra maestra de la infografía siglos antes de que esta disciplina existiera. El dibujo muestra de un vistazo toda la información que el naturalista prusiano reunió sobre el Chimborazo. Con su grado de detalle, con sus 16 columnas dedicadas a la temperatura, humedad, la presión atmosférica... con una sección del volcán donde detalla qué especies de plantas había a cada altura, hasta donde llegan los cultivos de patatas o dónde pastan las llamas y el límite inferior del glaciar, es la mejor ventana a la biodiversidad del pasado y una fuente única para ver cuánto la han cambiado los humanos.

"En el 2010 salió una nueva traducción en inglés del Ensayo sobre geografía de plantas, recuerda la investigadora hispano-danesa Naia Morueta-Holme. "Mi director de tesis en la Universidad de Aarhus (Dinamarca), el profesor Jens-Christian Svenning, pensó que sería una buena idea volver al Chimborazo y revisitar la montaña. Al principio me pareció una locura, pero no tardé en convencerme de que era una idea muy original, sobre todo después de leer el ensayo completo y aprender más sobre Humboldt. Viendo lo escrupuloso que fue en sus anotaciones, me convencí de que, además de una aventura, sería posible", añade una Morueta-Holme que ahora trabaja en la Universidad de California, Berkeley.

Con el dibujo de Humboldt, la investigadora española y colegas daneses y ecuatorianos fueron al Chimborazo en el verano de 2012, exactamente 210 años después de que lo hiciera el naturalista germano. Lo escalaron por las caras sur y este, como hiciera Humboldt. Con la ventaja de dos siglos de tecnología (cámaras, ordenadores, GPS...) analizaron la flora en tramos de 100 metros, llegando hasta los 5.200, límite superior de la expansión vegetal. Los investigadores vieron que, salvo algún error provocado por la instrumentación de la época para determinar la altura, las anotaciones de Humboldt eran casi perfectas. "Él es de la época de los exploradores, del comienzo del interés por los patrones de la naturaleza y los factores que los determinan. Eso le fascinaba y ha resultado muy útil, no solo por sus ideas, sino porque pudimos usar sus datos para ver qué cambios ha habido desde su viaje", explica Morueta-Holme.

"Lo que hemos visto es que el límite de crecimiento de las plantas ha subido más de 500 metros, desde los 4.600 hasta los 5.185 metros", comenta la investigadora hispano-danesa. Además, tal y como explican en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los distintos tipos de vegetación definidos por Humboldt se han desplazado hacia arriba, hasta zonas donde antes no podían proliferar. Así, plantas de la familia de las gencianas, de los géneros Espeletia y Chuquiraga que Humboldt situó a una altura entre los 2.000 y 4.100 metros, ahora aparecen hasta los 4.600. En cuanto al pasto conocido como pajonal, ha escalado de los 4.600 metros a los casi 5.100.

Aunque el estudio se centra en la distribución altitudinal de la flora entre los 3.800 y los 5.200 metros, los investigadores también aprovecharon las anotaciones de Humboldt para ver los cambios que se han producido por debajo y por encima. "Los campos de cultivo se han extendido bastante desde los tiempos de Humboldt (también anotó eso, no se le escapaba nada). Como la población humana ha crecido, también vemos que hay más pajonal en las zonas bajas, porque siguen segando paja para los animales de crianza", comenta Morueta-Holme. En cuanto al límite superior, el naturalista alemán situó el inicio del glaciar a los 4.814 metros de altitud. Hoy, hay que subir hasta los 5.270 para encontrar hielo.

Para los investigadores, los humanos están detrás de tantos cambios. Por un lado la alteración del paisaje en las cotas bajas del Chimborazo, con la introducción de cultivos cada vez a mayor altura. Pero esa introducción no sería posible sin un agente más global y también de origen humano: el cambio climático. No hay datos históricos de temperaturas en el Chimborazo, pero los registros oficiales de la República de Ecuador (disponibles desde 1866) muestran una elevación de la temperatura de unos 1,46 grados hasta hoy. A esa cifra se podría sumar el casi medio grado que aumentó la temperatura media global entre 1802 y 1866. En total el calentamiento en el Chimborazo podría estimarse en 2º de media.

Los investigadores, partiendo de una ratio de cambio de la temperatura en función de la altitud de 6º por cada 1.000 metros, avalada por otros estudios de climas de montaña, pudieron calcular la elevación del rango máximo de crecimiento de las plantas en unos 410 metros desde que Humboldt visitara el volcán. La cifra es algo inferior a la que ellos han observado, pero aún así creen evidente la relación entre cambio climático y el movimiento de las plantas de las zonas tropicales. Nuestros resultados demuestran que los efectos sinérgicos del calentamiento global y el uso regional del suelo tienen fuertes consecuencias sobre la naturaleza, y no solo en las zonas templadas, donde se han hecho muchos estudios, sino también en el trópico, donde está la mayor parte de la biodiversidad", recuerda la investigadora hispano-danesa.

Hasta ahora, entre los investigadores no había unanimidad sobre la traslación vegetal de las especies tropicales como se ha demostrado que ya están haciendo las de las zonas templadas. "Nuestro estudio demuestra que sí, que ya ha habido grandes cambios a pesar de que el aumento de temperatura haya sido menor del que se espera para el resto de este siglo. Así que podemos esperar cambios aún mayores en el futuro", concluye Morueta-Holme.

El calentamiento global está adelantando la primavera y modificando la distribución espacial de especies animales y vegetales. Con las temperaturas más suaves, cada vez se las ve más al norte. El fenómeno se ha constatado especialmente en las zonas templadas del planeta. Pero, en cuanto a las especies ecuatoriales, en particular las de montaña, apenas hay estudios. En parte se debe a que no existen registros históricos con los que comparar. Con la excepción del sacerdote y botánico español José Celestino Mutis y Humboldt (ambos se encontrarían en América), muy pocos naturalistas habían estudiado la distribución de las plantas en los trópicos y ninguno las cartografió como el alemán.

Por eso el Tableau physique es tan especial. Dibujado por Humboldt para su Ensayo sobre la geografía de las plantas es para algunos una obra maestra de la infografía siglos antes de que esta disciplina existiera. El dibujo muestra de un vistazo toda la información que el naturalista prusiano reunió sobre el Chimborazo. Con su grado de detalle, con sus 16 columnas dedicadas a la temperatura, humedad, la presión atmosférica... con una sección del volcán donde detalla qué especies de plantas había a cada altura, hasta donde llegan los cultivos de patatas o dónde pastan las llamas y el límite inferior del glaciar, es la mejor ventana a la biodiversidad del pasado y una fuente única para ver cuánto la han cambiado los humanos.

"En el 2010 salió una nueva traducción en inglés del Ensayo sobre geografía de plantas, recuerda la investigadora hispano-danesa Naia Morueta-Holme. "Mi director de tesis en la Universidad de Aarhus (Dinamarca), el profesor Jens-Christian Svenning, pensó que sería una buena idea volver al Chimborazo y revisitar la montaña. Al principio me pareció una locura, pero no tardé en convencerme de que era una idea muy original, sobre todo después de leer el ensayo completo y aprender más sobre Humboldt. Viendo lo escrupuloso que fue en sus anotaciones, me convencí de que, además de una aventura, sería posible", añade una Morueta-Holme que ahora trabaja en la Universidad de California, Berkeley.

Con el dibujo de Humboldt, la investigadora española y colegas daneses y ecuatorianos fueron al Chimborazo en el verano de 2012, exactamente 210 años después de que lo hiciera el naturalista germano. Lo escalaron por las caras sur y este, como hiciera Humboldt. Con la ventaja de dos siglos de tecnología (cámaras, ordenadores, GPS...) analizaron la flora en tramos de 100 metros, llegando hasta los 5.200, límite superior de la expansión vegetal. Los investigadores vieron que, salvo algún error provocado por la instrumentación de la época para determinar la altura, las anotaciones de Humboldt eran casi perfectas. "Él es de la época de los exploradores, del comienzo del interés por los patrones de la naturaleza y los factores que los determinan. Eso le fascinaba y ha resultado muy útil, no solo por sus ideas, sino porque pudimos usar sus datos para ver qué cambios ha habido desde su viaje", explica Morueta-Holme.

"Lo que hemos visto es que el límite de crecimiento de las plantas ha subido más de 500 metros, desde los 4.600 hasta los 5.185 metros", comenta la investigadora hispano-danesa. Además, tal y como explican en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los distintos tipos de vegetación definidos por Humboldt se han desplazado hacia arriba, hasta zonas donde antes no podían proliferar. Así, plantas de la familia de las gencianas, de los géneros Espeletia y Chuquiraga que Humboldt situó a una altura entre los 2.000 y 4.100 metros, ahora aparecen hasta los 4.600. En cuanto al pasto conocido como pajonal, ha escalado de los 4.600 metros a los casi 5.100.

Aunque el estudio se centra en la distribución altitudinal de la flora entre los 3.800 y los 5.200 metros, los investigadores también aprovecharon las anotaciones de Humboldt para ver los cambios que se han producido por debajo y por encima. "Los campos de cultivo se han extendido bastante desde los tiempos de Humboldt (también anotó eso, no se le escapaba nada). Como la población humana ha crecido, también vemos que hay más pajonal en las zonas bajas, porque siguen segando paja para los animales de crianza", comenta Morueta-Holme. En cuanto al límite superior, el naturalista alemán situó el inicio del glaciar a los 4.814 metros de altitud. Hoy, hay que subir hasta los 5.270 para encontrar hielo.

Para los investigadores, los humanos están detrás de tantos cambios. Por un lado la alteración del paisaje en las cotas bajas del Chimborazo, con la introducción de cultivos cada vez a mayor altura. Pero esa introducción no sería posible sin un agente más global y también de origen humano: el cambio climático. No hay datos históricos de temperaturas en el Chimborazo, pero los registros oficiales de la República de Ecuador (disponibles desde 1866) muestran una elevación de la temperatura de unos 1,46 grados hasta hoy. A esa cifra se podría sumar el casi medio grado que aumentó la temperatura media global entre 1802 y 1866. En total el calentamiento en el Chimborazo podría estimarse en 2º de media.

Los investigadores, partiendo de una ratio de cambio de la temperatura en función de la altitud de 6º por cada 1.000 metros, avalada por otros estudios de climas de montaña, pudieron calcular la elevación del rango máximo de crecimiento de las plantas en unos 410 metros desde que Humboldt visitara el volcán. La cifra es algo inferior a la que ellos han observado, pero aún así creen evidente la relación entre cambio climático y el movimiento de las plantas de las zonas tropicales. Nuestros resultados demuestran que los efectos sinérgicos del calentamiento global y el uso regional del suelo tienen fuertes consecuencias sobre la naturaleza, y no solo en las zonas templadas, donde se han hecho muchos estudios, sino también en el trópico, donde está la mayor parte de la biodiversidad", recuerda la investigadora hispano-danesa.

Hasta ahora, entre los investigadores no había unanimidad sobre la traslación vegetal de las especies tropicales como se ha demostrado que ya están haciendo las de las zonas templadas. "Nuestro estudio demuestra que sí, que ya ha habido grandes cambios a pesar de que el aumento de temperatura haya sido menor del que se espera para el resto de este siglo. Así que podemos esperar cambios aún mayores en el futuro", concluye Morueta-Holme.

Miguel Ángel Criado

Vía: El País, 14/09/2015

F:http://elpais.com/elpais/2015/09/13/ciencia/1442177267_935134.html

La conexión entre plantas y microorganismos del suelo y respuesta al cambio global

.

|

Francisco I. Pugnaire Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC, Almería |

Hoy

en día existen pocas dudas sobre la importancia de las interacciones

entre las plantas y la comunidad de organismos del suelo a la hora de

determinar la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. A escala

de especie, se han identificado una miríada de ejemplos de simbiosis

entre plantas y hongos formadores de micorrizas, endófitos o bacterias

fijadoras de nitrógeno que contribuyen al crecimiento de las plantas y a

la productividad del ecosistema, y se sabe que determinados grupos de

bacterias del suelo son también promotores del crecimiento de las

plantas o, por el contrario, claramente patógenos. A pesar de su

importancia, las interacciones planta-suelo sólo recientemente han sido

incorporadas a la teoría ecológica debido a la diversidad de estas

comunidades edáficas y a sus complejas interacciones con la comunidad

vegetal. Así, 1 g de suelo puede contener miles de millones de bacterias

pertenecientes a decenas de miles de taxones, cientos de millones de

hongos y una enorme variedad de nematodos, lombrices, ácaros y otros

artrópodos que con frecuencia constituyen una comunidad en equilibrio.

En la última década se ha producido un incremento exponencial en el

número de estudios centrados en las interacciones bióticas planta-suelo

que, en general, han puesto de manifiesto que las comunidades de

microorganismos del suelo son determinantes para la diversidad y

composición de las comunidades vegetales, influyen en los procesos de

sucesión, determinan el crecimiento y la productividad vegetal, la