(Hacer clik en la imagen para amplirla)

"Novedad. Cosa nueva y no acostumbrada. Suele ser peligrosa por traer consigo mudança de uso antiguo" (SEBASTIÁN DE COVARRUBIAS) 1539-1613

"No se desea lo que no se conoce" (NASÓN, PUBLIO OVIDIO) 43 AC-17 DC

"No se desea lo que no se conoce" (NASÓN, PUBLIO OVIDIO) 43 AC-17 DC

jueves, diciembre 18, 2014

lunes, diciembre 15, 2014

Explican por qué en los ecosistemas complejos, como las selvas amazónicas o los arrecifes de coral, coexisten muchas especies similares entre sí

Científicos de la Universidad de Granada y de la Universidad de Warwick

(Reino Unido) ofrecen una posible solución a este enigma de la Ciencia,

gracias al cual muchas especies coexisten en un mismo ecosistema

complejo, en lugar de que alguna de ellas desplace a las demás.

Desde hace años, los científicos se han sentido fascinados por la cantidad y variedad de formas de vida que habitan ciertos ecosistemas muy complejos, como las selvas amazónicas o los arrecifes de coral. ¿Cómo es posible que tal ingente biodiversidad haya aparecido espontáneamente y se mantenga? ¿Cómo es posible que muchas especies coexistan en lugar de que algunas de ellas desplacen a las demás?

Uno de los autores de este artículo, el catedrático de Física Teórica de la UGR Miguel Ángel Muñoz, afirma que el interés en estos interrogantes ha aumentado notablemente en los últimos tiempos, "dado el ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad al que se están extinguiendo especies debido al impacto de las actividades humanas. Por esta razón, resulta de vital importancia entender cuáles son los factores y mecanismos que determinan la estabilidad de los ecosistemas, para así protegerlos actuando de la manera más eficaz posible".

Cuando por algún motivo una especie prospera esto puede ir en detrimento de otras, por ejemplo de sus presas o de sus competidores, lo que puede a su vez afectar a terceras especies. En un ecosistema, esto puede dar lugar a grandes cambios que resulten en cascadas o avalanchas de extinciones.

Hasta los años setenta se pensaba que mientras más grande y complejo es un ecosistema, en el sentido de contar con muchas interacciones entre especies, más se amortiguarían estas fluctuaciones, explicando por qué los ecosistemas más estables que vemos son los que tienen gran biodiversidad.

Sin embargo, en 1972 un eminente físico y ecólogo, Sir Robert May, demostró matemáticamente -utilizando modelos muy sencillos- que debería ser al revés: el tamaño y la complejidad deberían tender a desestabilizar cualquier sistema dinámico, como un ecosistema o una red financiera. Este resultado, conocido desde entonces como 'paradoja de May', inició un encendido debate sobre los efectos de la diversidad en la estabilidad.

ORGANIZACIÓN POR NIVELES

En el trabajo publicado en PNAS, los científicos de las universidades de Granada y Warwick han analizado un conjunto de redes tróficas provenientes de muy diversos tipos de ecosistemas. Estas redes han sido pacientemente compiladas por grupos de investigación en todo el mundo.

Los autores de este artículo midieron hasta qué punto las especies se suelen organizar por niveles, de manera que la mayoría de las presas de cualquier depredador estén en el nivel inmediatamente inferior a él. Por ejemplo, en una red perfectamente coherente, los herbívoros en el primer nivel trófico sólo se nutren de plantas (en el nivel cero), los carnívoros primarios en el segundo nivel comen sólo herbívoros, y así sucesivamente.

Aunque esta organización de las redes tróficas en estratos (o 'coherencia trófica') no es perfecta en las redes naturales (por ejemplo, existen omnívoros que se nutren de varios niveles) es, sin duda, mucho mayor en las redes reales de lo que consideran o predicen los modelos matemáticos actualmente utilizados en ecología.

COHERENCIA Y ESTABILIDAD

Es más, como se demuestra en este trabajo, "esta coherencia está fuertemente correlacionada con la estabilidad de las redes: a más coherencia más estabilidad", apunta Muñoz. En su artículo, los investigadores proponen, además, un nuevo modelo matemático para generar redes artificiales o sintéticas (en el ordenador) que no sólo reproduce más fehacientemente que los modelos existentes hasta la fecha varias propiedades de las redes tróficas, sino que además demuestra de forma inequívoca que la estabilidad puede crecer con el tamaño y la complejidad.

"No es que May se equivocara: como éste ya señaló en su trabajo original, los ecosistemas deben de tener alguna propiedad estructural tal que no se comporten según predice su sencilla teoría basada en estructuras tróficas aleatorias. Es decir, el mismo May sugirió que la respuesta al enigma debía estar en el particular diseño o arquitectura de las redes tróficas", afirma el catedrático de la UGR.

Aunque el debate no queda necesariamente cerrado, porque la estabilidad que se ha medido es una condición necesaria pero no suficiente para que un ecosistema perdure, "este resultado promete cambiar nuestra visión de los ecosistemas, y quizá de otros sistemas con ciertas propiedades similares, como las redes neuronales, genéticas, comerciales o financieras". Además, como alertan los investigadores, saber si un sistema se volverá más o menos estable con la pérdida de algunos de sus elementos (extinciones de especies, quiebras de bancos) es clave si queremos impedir su colapso.

Vía: Madri+d, 15/12/14

F:http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=62401&origen=notiweb&dia_suplemento=lunes

lunes, diciembre 08, 2014

La fragancia de las flores depende de los hongos y bacterias que las recubren

Las flores perfuman el mundo en el que vivimos, pero ¿quién perfuma a

las flores? Un nuevo estudio liderado por Josep Peñuelas, profesor de

investigación del CREAF y del Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC), en España, ha comprobado que si se eliminan con

antibióticos los hongos y bacterias que viven sobre las flores, la

cantidad y composición de su perfume varía totalmente.

Todos recordamos la suave fragancia de lavanda. Su perfume

característico lo provocan unos compuestos químicos llamados compuestos

orgánicos volátiles (COV). Hasta ahora se sabía que las plantas con

flores utilizaban varias vías bioquímicas para producir un amplio

abanico de compuestos orgánicos volátiles que conferían a las flores su

propio aroma.

Ahora, un estudio del CREAF, en colaboración con la Universidad

Autónoma de Barcelona, ha descubierto que las flores huelen a algo más

que a flores. Según el trabajo publicado en la revista Scientific

Reports, los perfumistas del planeta (los protagonistas a la hora de

elaborar los aromas florales más delicados) no son sólo las flores, sino

también los microorganismos y hongos que las recubren.

Los investigadores han realizado una serie de experimentos en los que

han pulverizado las flores del saúco con antibióticos de amplio

espectro. En las plantas tratadas con antibióticos el contenido floral

interno de compuestos volátiles y la respiración se mostraron estables,

lo que demostraba que los antibióticos no causaban daños ni estrés en

las plantas.

Sin embargo, la cantidad de los compuestos aromáticos emitidos por

las flores, que proporcionan el olor, disminuyeron drásticamente en los

casos en que se roció con antibiótico. Por otra parte, los antibióticos

habían modificado también los tipos de compuestos que emitía la flor: se

habían dejado de generar algunos compuestos. Así pues, en general, el

bouquet de las flores de saúco era completamente diferente hasta siete

días después de la pulverización con antibióticos.

![Saúco (Sambucus Nigra). (Foto: Jessie Hirsch (CC BY 2.0)) [Img #23910]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_23910.jpg)

Saúco (Sambucus Nigra). (Foto: Jessie Hirsch (CC BY 2.0))

"Con los antibióticos, los saúcos, a pesar de seguir teniendo flores

sanas no olían a saúco. Y es que los antibióticos no habían afectado a

la planta, pero habían eliminado los microorganismos y hongos que viven

en las flores. Se demuestra así el papel clave de hongos y bacterias en

los olores y perfumes que nos regalan las flores", comenta Peñuelas.

Los autores del artículo confirman que las bacterias como los hongos

tienen la capacidad de producir compuestos aromáticos como el linalol.

Hay que tener en cuenta que la misma planta responde ante algunos de

estos microorganismos emitiendo también compuestos químicos especiales.

Según Jaume Terradas, fundador del CREAF y catedrático emérito de

Ecología de la UAB que también ha participado en el estudio, la

microbiota de las flores parece tener un papel clave en la fragancia

final, y esto tendría implicaciones relevantes.

Los compuestos orgánicos volátiles, al ser fragantes, permiten la

comunicación química de las plantas con otros organismos. Varios tejidos

de la planta, como las flores, emiten estos compuestos para llamar la

atención, por ejemplo, de los polinizadores.

Ante la actual "crisis de la polinización", producida en gran parte

por el descenso de insectos polinizadores pero también por la alteración

de los aromas florales, estudios como este proporcionan un conocimiento

muy valioso que puede aportar mejoras en este tema vital.

"Si los olores que guían estos insectos están producidos en gran

parte por hongos y microorganismos, tendremos que revisar, por ejemplo,

los efectos del uso de algunos antifúngicos en los cultivos, porque

podrían alterar las fragancias y la futura polinización de las mismas

plantaciones", concluye el investigador.

Vía: Noticias de la Ciencia, 05/12/2014

F:http://noticiasdelaciencia.com/not/12126/la-fragancia-de-las-flores-depende-de-los-hongos-y-bacterias-que-las-recubren/

La mafia de las setas

La Guardia Civil lucha contra el creciente tráfico ilegal de un producto cada vez más valioso

En algunos lugares se llama la Operación Espora y en otros la

Operación Boletus, pero el objetivo es el mismo: acabar con el tráfico

ilegal de setas y con las bandas organizadas que saquean el monte en

busca de un producto que ha pasado de ser una afición a un negocio cada

vez más importante. Tanto la Guardia Civil

como los Agentes Forestales, los expertos en micología y los vecinos de

los pueblos afectados describen el mismo escenario: bandas organizadas

de unas 40 o 50 personas, que durante la temporada acampan en el bosque,

trabajan de sol a sol y son capaces de recolectar cerca de una tonelada

de setas en una jornada, sobre todo boletus o níscalos.

“Hay un mercado impresionante. Como me dijo alguien, es como la droga, pero legal. El problema es que siempre existe alguien que lo compra”, señalan fuentes del Seprona (el servicio forestal de la Guardia Civil) en Madrid que insisten en que, dado que es fenómeno relativamente reciente, las investigaciones para determinar quién está detrás de estas bandas todavía no han dado resultado. “Está claro que tienen un comprador. Todo está perfectamente organizado y estructurado. No tenemos claro a quién o quiénes venden las setas”, agregan las mismas fuentes.

“Es un problema propiciado por la crisis. Hace unos años que empezamos a detectar campamentos que se dedican a la recolección masiva”, explica Arturo Notivoli, jefe del Seprona en Huesca. La presencia de las bandas, casi en su totalidad formadas por personas de nacionalidad rumana según la Guardia Civil, va cambiando con las temporadas y dependiendo de la presión policial. Palencia, por ejemplo, tuvo muchos problemas en 2013 y casi ninguno en 2014. En Soria, en cambio, según la Junta de Castilla y León, se habían producido hasta noviembre 695 denuncias y habían sido decomisados 15.000 kilos de setas. Ante el consumidor final, los boletus pueden costar entre 15 y 30 euros y los níscalos entre 10 y 15.

Junto a las carreteras que recorren los bosques del norte de Soria, una de las zonas micológicas más importantes de España donde la recolección está muy controlada, pueden verse constantes carteles que recuerdan que la acampada silvestre está prohibida y que la recolección de setas está regulada. Durante la temporada, toda la región se vuelca en el negocio de las setas: hoteles, restaurantes, casas rurales, guías, jornadas micológicas, lonjas de setas dirigidas directamente a los consumidores. Son necesarios permisos para recoger para consumo propio y sólo los que están empadronados pueden recolectar cantidades ilimitadas destinadas a la venta. Cerca de la plaza de El Royo, un bello pueblo de piedra que ofrece vistas al monte desde cualquier ángulo, dos vecinos departen: como casi todo el mundo aquí, conocen bien el campo y son recolectores. Y, como todo el mundo, se han cruzado con “los rumanos”. “Hay más españoles que rumanos, pero con la xenofobia todas las culpas van a ellos. Aunque es verdad que dejan el monte muy sucio”, explica Alfredo Villar, de 64 años. “Hay gente que se aprovecha de ellos y les compra los hongos para luego revenderlos”, agrega Angel Palacios, de 60 años.

“Este año ha sido una invasión”, asegura un agente forestal apostado junto a la Laguna Negra. Y no se refiere sólo a las bandas organizadas, sino a la cantidad de recolectores de todo tipo que han pasado por los bosques sorianos. “El problema es que los rumanos tienen a quién vender, quién les compra y quién les trae. Viven en condiciones muy duras: duermen en el monte, en furgonetas, debajo de un puente. Les pagan menos que a los locales”, explica su compañera. Aseguran haber hablado con alguno de ellos cuando, casi siempre en operaciones conjuntas con la Guardia Civil, les multan y les requisan las setas. “Recorren Europa, son como los tempraneros: van haciendo la ruta, que muchas veces empiezan en otros países. Llegan a sitios increíbles, en los que ni siquiera nosotros sabemos que hay setas”, agrega. Salvo en Palencia, donde recolectar setas sin permiso se considera hurto y robo si supera los 400 euros (se produjeron 60 detenciones y 35 imputaciones en 2013), en el resto de las provincias es una falta administrativa que se salda con una multa. También muchas veces se levantan sanciones por faltas que van desde dejar basura en el monte, no utilizar cestas o rastrillar hasta por desplazarse en vehículos sin la ITV pasada.

Sigue siendo un misterio dónde van a parar las toneladas de setas que logran recoger cuando se zafan de la policía. A la entrada de la localidad de San Leonardo de Yagüe, en una tarde de noviembre, varios coches con ciudadanos rumanos vendían cajas con setas en un local donde se produce un constante trasiego de mercancía. Aseguran que se trata de una venta al por mayor totalmente legal. Según diferentes fuentes, en ocasiones los recolectores ilegales, al no tener permiso, venden las setas a vecinos que sí tienen licencia y así pueden entrar en el sistema sin problemas (este año, según diferentes testimonios, las setas ilegales se compraban a 1 o 1,5 euros y se vendían a 3 o 4, según el momento de la temporada). Otras fuentes indican que se trata de ventas a mucho mayor escala o por encargo. “Se las compran empresarios piratas e incluso acceden directamente a los mercados”, señala Álvaro Picardo, director general de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. A la pregunta de si representan un peligro de salud pública porque puedan recolectar las setas equivocadas, Gabriel Moreno Horcajada, presidente de la Sociedad Micológica Madrileña, responde: “Saben recoger, no se confunden”.

Dado que el fenómeno de las setas es relativamente nuevo, todavía no hay ni una legislación unificada ni estadísticas fiables. Según Cesefor, una fundación sin ánimo de lucro que por encargo de la Junta de Castilla y León gestiona el mayor parque micológico regulado de Europa –400.000 hectáreas de montes públicos distribuidas por siete provincias de la autonomía–, las setas generan unos ingresos de 65 millones de euros en la región. Los datos muestran claramente que el fenómeno está creciendo con fuerza: durante la campaña 2013-2014 se se concedieron 65.160 permisos en Castilla y León, casi el doble que la temporada anterior. La organización que agrupa a los empresarios de setas asegura que todavía no hay datos nacionales sobre lo que mueve el negocio micológico en España.

Vía: El País, 08/12/2014“Hay un mercado impresionante. Como me dijo alguien, es como la droga, pero legal. El problema es que siempre existe alguien que lo compra”, señalan fuentes del Seprona (el servicio forestal de la Guardia Civil) en Madrid que insisten en que, dado que es fenómeno relativamente reciente, las investigaciones para determinar quién está detrás de estas bandas todavía no han dado resultado. “Está claro que tienen un comprador. Todo está perfectamente organizado y estructurado. No tenemos claro a quién o quiénes venden las setas”, agregan las mismas fuentes.

“Es un problema propiciado por la crisis. Hace unos años que empezamos a detectar campamentos que se dedican a la recolección masiva”, explica Arturo Notivoli, jefe del Seprona en Huesca. La presencia de las bandas, casi en su totalidad formadas por personas de nacionalidad rumana según la Guardia Civil, va cambiando con las temporadas y dependiendo de la presión policial. Palencia, por ejemplo, tuvo muchos problemas en 2013 y casi ninguno en 2014. En Soria, en cambio, según la Junta de Castilla y León, se habían producido hasta noviembre 695 denuncias y habían sido decomisados 15.000 kilos de setas. Ante el consumidor final, los boletus pueden costar entre 15 y 30 euros y los níscalos entre 10 y 15.

Junto a las carreteras que recorren los bosques del norte de Soria, una de las zonas micológicas más importantes de España donde la recolección está muy controlada, pueden verse constantes carteles que recuerdan que la acampada silvestre está prohibida y que la recolección de setas está regulada. Durante la temporada, toda la región se vuelca en el negocio de las setas: hoteles, restaurantes, casas rurales, guías, jornadas micológicas, lonjas de setas dirigidas directamente a los consumidores. Son necesarios permisos para recoger para consumo propio y sólo los que están empadronados pueden recolectar cantidades ilimitadas destinadas a la venta. Cerca de la plaza de El Royo, un bello pueblo de piedra que ofrece vistas al monte desde cualquier ángulo, dos vecinos departen: como casi todo el mundo aquí, conocen bien el campo y son recolectores. Y, como todo el mundo, se han cruzado con “los rumanos”. “Hay más españoles que rumanos, pero con la xenofobia todas las culpas van a ellos. Aunque es verdad que dejan el monte muy sucio”, explica Alfredo Villar, de 64 años. “Hay gente que se aprovecha de ellos y les compra los hongos para luego revenderlos”, agrega Angel Palacios, de 60 años.

“Este año ha sido una invasión”, asegura un agente forestal apostado junto a la Laguna Negra. Y no se refiere sólo a las bandas organizadas, sino a la cantidad de recolectores de todo tipo que han pasado por los bosques sorianos. “El problema es que los rumanos tienen a quién vender, quién les compra y quién les trae. Viven en condiciones muy duras: duermen en el monte, en furgonetas, debajo de un puente. Les pagan menos que a los locales”, explica su compañera. Aseguran haber hablado con alguno de ellos cuando, casi siempre en operaciones conjuntas con la Guardia Civil, les multan y les requisan las setas. “Recorren Europa, son como los tempraneros: van haciendo la ruta, que muchas veces empiezan en otros países. Llegan a sitios increíbles, en los que ni siquiera nosotros sabemos que hay setas”, agrega. Salvo en Palencia, donde recolectar setas sin permiso se considera hurto y robo si supera los 400 euros (se produjeron 60 detenciones y 35 imputaciones en 2013), en el resto de las provincias es una falta administrativa que se salda con una multa. También muchas veces se levantan sanciones por faltas que van desde dejar basura en el monte, no utilizar cestas o rastrillar hasta por desplazarse en vehículos sin la ITV pasada.

Sigue siendo un misterio dónde van a parar las toneladas de setas que logran recoger cuando se zafan de la policía. A la entrada de la localidad de San Leonardo de Yagüe, en una tarde de noviembre, varios coches con ciudadanos rumanos vendían cajas con setas en un local donde se produce un constante trasiego de mercancía. Aseguran que se trata de una venta al por mayor totalmente legal. Según diferentes fuentes, en ocasiones los recolectores ilegales, al no tener permiso, venden las setas a vecinos que sí tienen licencia y así pueden entrar en el sistema sin problemas (este año, según diferentes testimonios, las setas ilegales se compraban a 1 o 1,5 euros y se vendían a 3 o 4, según el momento de la temporada). Otras fuentes indican que se trata de ventas a mucho mayor escala o por encargo. “Se las compran empresarios piratas e incluso acceden directamente a los mercados”, señala Álvaro Picardo, director general de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. A la pregunta de si representan un peligro de salud pública porque puedan recolectar las setas equivocadas, Gabriel Moreno Horcajada, presidente de la Sociedad Micológica Madrileña, responde: “Saben recoger, no se confunden”.

Dado que el fenómeno de las setas es relativamente nuevo, todavía no hay ni una legislación unificada ni estadísticas fiables. Según Cesefor, una fundación sin ánimo de lucro que por encargo de la Junta de Castilla y León gestiona el mayor parque micológico regulado de Europa –400.000 hectáreas de montes públicos distribuidas por siete provincias de la autonomía–, las setas generan unos ingresos de 65 millones de euros en la región. Los datos muestran claramente que el fenómeno está creciendo con fuerza: durante la campaña 2013-2014 se se concedieron 65.160 permisos en Castilla y León, casi el doble que la temporada anterior. La organización que agrupa a los empresarios de setas asegura que todavía no hay datos nacionales sobre lo que mueve el negocio micológico en España.

F:http://politica.elpais.com/politica/2014/11/28/actualidad/1417188604_514345.html

domingo, noviembre 30, 2014

4.500 plantas para unir los Pirineos

Se llamaba Pietro Bubani. Vivió en el convulsivo siglo XIX

(1806-1888). Era médico y también agitador revolucionario, proscrito de

Bolonia por participar en su rebelión contra el papa Gregorio XVI. Su

exilio a Francia fue amargo, pero una inesperada pasión vino a

concederle la serenidad que tanto necesitaba. Los Pirineos y sus

misterios se convirtieron en su vida. Las flores que crecen incomprensiblemente a 3.000 metros del suelo,

entre los resquicios de los peñascos. Su tarea, ejercer de cronista de

las plantas de esta región como plasmó en latín en su libro Flora Pyrenaea, fue el pistoletazo de salida. A la meta se ha llegado tres siglos después con el Atlas de los Pirineos, el mayor compendio de cómo es la flora pirenaica.

El proyecto está ya a distancia de un clic.

Pero ha supuesto un trabajo de compilar y cotejar más de dos millones

de registros de flora que ha costado tres años y 200.000 euros

financiados con fondos europeos. Un puzle de múltiples retales que debía

componerse para describir al detalle uno de los ecosistemas más ricos

de Europa: "La ciencia que sale a diario en los periódicos es más

espectacular. Lo que nosotros hacemos puede sonar decimonónico, pero era

una tarea pendiente de mucha importancia", relata Daniel Gómez (Jaca,

1957), investigador del CSIC

y uno de los científicos al cargo de este compendio de las más de 4.500

especies de plantas pirenaicas, el segundo territorio en biodiversidad

de flora de toda Europa, según afirma este experto. Un tercio de las

especies vegetales del continente se encuentran aquí.

Que la tarea haya llevado tres siglos se debe a problemas que van más

allá de lo científico. "Se trata de un territorio fronterizo, y por eso

hay avatares históricos, administrativos y políticos han dificultado

que hasta ahora hubiera una visión conjunta". La versión regionalista de

cada uno de los Pirineos llevaba a cometer errores de bulto por el

chovinismo de cada región: "Había algunas paradojas. Especies

catalogadas como muy raras en Navarra eran vulgares en Aragón. Nosotros

hemos puesto el acento de que el estudio de la naturaleza tiene que

estar por encima de las barreras administrativas". Pero lo que la

política dificultaba, lo ha unido la ciencia. En la investigación han

participado conjuntamente 35 investigadores, dos terceras partes son

españoles —Universidad de Barcelona, Universidad Pública de Navarra, Aranzadi y CSIC— y una tercera parte, franceses, con la colaboración del Instituto de Estudios Andorranos.

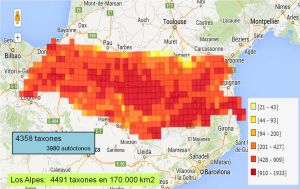

Densidad de las especies de flores de los

Pirineos. El gráfico mide qué variedad de especies hay en cada región

(cuanto más cálido el color, mayor densidad).

El interés de este atlas va más allá de su función de compendio o de

lo anecdótico de haber superado las rivalidades y regionalismos. Una de

las claves científicas del presente, el cambio climático, tiene mucho

que ver para Gómez con este tipo de trabajos: "Está muy de moda hablar

de esto, de cómo afecta a la diversidad biológica. Pero si no sabemos la

diversidad que hay, difícilmente sabremos cuánta se pierde, ni tampoco

qué medidas tenemos que tomar para paliarlo. Y esa era la situación de

los Pirineos". La catalogación exhaustiva de esta área permitirá

calibrar cómo está afectando a las diversas especies los efectos del

cambio climático.

Pero las grandes protagonistas son las plantas por sí mismas.

Especialmente las flores que sobreviven en durísimas condiciones

climáticas a altitudes superiores a 3.000 metros. Entre ellas destaca

una superviviente de la última glaciación hace 10.000 años: "En contra

de lo que el turista se piensa, la flora de los grandes sistemas

montañosos es bastante moderna [en términos geológicos], porque la

glaciación acabó con la mayoría de las especies. Pero plantas como la

oreja [Ramonda myconi]

de oso, que nosotros llamamos reliquias, sobrevivieron gracias a que se

encontraban protegidas en unas zonas que denominamos refugios

térmicos", aclara Gómez. Y las hay también que son casi literalmente

flor de un día. La Saxifraga longifolia

aguarda entre seis y 10 años a vestir sus mejores galas, aguantando una

dura vida en las grietas de los peñascos. Y de pronto florece. Una

única y espectacular vez. Luego cae, muerta, y esparce sus semillas.

Vía: El País, 28/11/2014

El polo norte casi no tenía hielo hace cuatro millones de años

Según una investigación internacional con participación de la

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), el casquete de hielo en el

Ártico no ocupó su extensión actual hasta hace unos 2,6 millones de

años. El estudio, publicado en Nature Communications, apoya las actuales predicciones que apuntan a la desaparición del hielo en el océano Ártico a lo largo de este siglo.

Hace entre 5,3 y 2,6 millones de años, la Tierra experimentó por

última vez un periodo de tiempo prolongado con un clima, en promedio,

cálido, antes de que las edades de hielo comenzaran a alternar con

períodos interglaciales suaves como el actual.

Investigadores de

la UAB, de la Universidad de Tromsø (Noruega) y de la Universidad de

Plymouth (Reino Unido), han estudiado la tendencia en la extensión del

hielo del océano Glacial Ártico durante este periodo, y han descubierto

que el casquete polar ártico en su máximo, en invierno, no ocupó su

extensión actual hasta hace unos 2,6 millones de años. La extensión de

la cubierta de hielo en el Ártico era mucho menor a la actual hace entre

cuatro y cinco millones de años.

"El objetivo del trabajo es

entender cómo será nuestro planeta en las condiciones de calentamiento

global que se prevén para finales del siglo XXI, por lo que estudiamos

el clima de la Tierra en el Plioceno, un período geológico de hace entre

2,5 y 5 millones de años" explica el profesor de la UAB Antoni Rosell,

co-autor del estudio e investigador de la Institución Catalana de

Investigación y Estudios Avanzados (ICREA).

"Al estudiar moléculas

de fósiles de organismos microscópicos marinos en los sedimentos del

fondo del océano hemos descubierto que una buena parte del océano Ártico

estaba libre de hielo hasta hace 4 millones de años”, destaca el primer

firmante del artículo, Jochen Knies, investigador en el NGU y el Center of Excellence CAGE (Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate de la Universidad de Tromsø, la Arctic University of Norway).

Formación del hielo del Ártico

La

evolución de la extensión del hielo del Ártico ha sido siempre muy

incierta. En este trabajo se muestra por primera vez como el hielo del

océano Ártico se formó antes de que se establecieran las masas de hielo

continentales del hemisferio norte.

Los modelos climáticos de predicción actuales apuntan a que al

final de este siglo, el océano Ártico estará totalmente libre de hielo

en verano

Según los investigadores, los datos son de gran interés, ya que el

calentamiento actual está ligado a la desaparición de la cubierta de

hielo del océano Ártico. Los resultados se pueden utilizar como una

herramienta en la modelización del clima para mostrar qué tipo de clima

podemos esperar a finales del siglo XXI y mejorar los modelos climáticos

de predicción actuales, que apuntan a que al final de este siglo, el

océano Ártico estará totalmente libre de hielo en verano.

Para los

investigadores, no hay ninguna duda de que esta investigación será una

de las herramientas de trabajo para elaborar los próximos informes del

Panel Intergobernamental de Expertos sobre Cambio Climático de las

Naciones Unidas (IPCC).

La investigación se ha basado en los datos

extraídos de los sedimentos de un pozo excavado en el fondo marino en

el noroeste de Spitsbergen, la isla más grande del archipiélago de

Svalbard. Se perforó gracias al proyecto IODP (International Ocean Drilling Program) que desde hace décadas que estudia los sedimentos de los fondos marinos con fines científicos.

A

partir del análisis químico de los restos fósiles de unas algas

microscópicas que viven en el hielo, y de microorganismos del agua, los

investigadores pudieron seguir las variaciones en las condiciones

ambientales a lo largo del tiempo y conocer con precisión cuándo llegó

el hielo a esa zona concreta.

El crecimiento de la capa de hielo

hasta hace 2,6 millones de años se debió, en parte, a cambios en las

corrientes oceánicas y al ascenso de grandes masas continentales

producido en ese periodo. Los cambios en las altitudes en muchas partes

del Ártico, incluyendo Svalbard y Groenlandia, y la acumulación de

hielo, estimularon la distribución del hielo también en la superficie

del mar.

Además, se abrió el estrecho de Bering entre América y

Rusia y se cerró el Canal de Panamá en América central, lo que supuso un

gran incremento de agua fría en el Ártico que también facilitó la

formación de más hielo en el océano.

Referencia bibliográfica:

Jochen Knies, Patricia Cabedo-Sanz, Simon T. Belt, Soma Baranwal, Susanne Fietz, Antoni Rosell-Melé. "The emergence of modern sea ice cover in the Arctic Ocean".Nature Communications

Jochen Knies, Patricia Cabedo-Sanz, Simon T. Belt, Soma Baranwal, Susanne Fietz, Antoni Rosell-Melé. "The emergence of modern sea ice cover in the Arctic Ocean".Nature Communications

Vía: SINC, 28/11/2014

F:http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-polo-norte-casi-no-tenia-hielo-hace-cuatro-millones-de-anos

viernes, noviembre 28, 2014

ATENCIÓN: Se suspenden las Jornadas

Debido

a la situación meteorológica se suspenden todas la actividades

preparadas para mañana sábado 29 de noviembre. Tanto la salida a las

8.00 como la actividad filatélica y la exposición de hongos están

definitivamente suspendidas.

Debido

a la situación meteorológica se suspenden todas la actividades

preparadas para mañana sábado 29 de noviembre. Tanto la salida a las

8.00 como la actividad filatélica y la exposición de hongos están

definitivamente suspendidas.

No se realizarán tampoco en fechas posteriores.

Lamentamos las molestias.

SMGC.

jueves, noviembre 27, 2014

Las selvas tropicales fragmentadas pierden diversidad

Los árboles pueden llegar a vivir más de mil años y sus respuestas a las

perturbaciones humanas no siempre son inmediatas. Investigadores de

Brasil y Australia han realizado un estudio experimental en comunidades

de árboles amazónicos de un bosque fragmentado y han comprobado un

empobrecimiento general de la diversidad filogenética.

La diversidad filogenética es una de las metodologías de

cuantificación de la diversidad más utilizadas en estudios ecológicos.

Se basa en el estudio de las relaciones evolutivas entre diferentes

grupos de organismos. En el caso de las selvas tropicales fragmentadas

del Amazonas, la diversidad biológica se ha estimado tradicionalmente a

partir del número de especies e individuos de una región.

Una

investigación realizada por científicos de la Universidad Federal de

Paraíba (Brasil), de la Universidad Federal de Pernambuco (Brasil), del

Instituto Nacional de Investigación de la Amazonia (INPA) de Brasil y de

la Universidad James Cook (Australia) ha medido la diversidad

filogenética de comunidades de árboles amazónicos de un bosque

fragmentado experimental, y ha determinado que existe un empobrecimiento

general.

Cuanto menor es el grado de parentesco entre los árboles que

comparten la misma hectárea, mayor es la diversidad filogenética de la

comunidad

Las selvas amazónicas cuentan con algunas de las comunidades de

árboles más ricas de la Tierra. Por ello, “mensurar la diversidad

filogenética y aspectos como su evolución, ecología, biogeografía o su

taxonomía, aumenta nuestro poder de previsibilidad sobre cuánto de

nuestro patrimonio evolutivo se está perdiendo con la fragmentación y

deforestación de las selvas tropicales”, detalla Braulio A. Santos,

primer autor de la investigación, publicada en la revista PLoS ONE.

El

método de investigación empleado incorpora las relaciones evolutivas de

los organismos en el cálculo de su diversidad biológica. Los

científicos consideraron un conjunto de árboles con diámetro mayor de 10

centímetros que coexisten en una hectárea de selva.

“Cuanto menor

es el grado de parentesco entre los árboles que comparten la misma

hectárea, mayor es la diversidad filogenética de la comunidad. De este

modo, estimamos la diversidad filogenética de decenas de comunidades de

árboles antes de su aislamiento y fragmentación a finales de los '80 y

compararla con su diversidad filogenética casi dos décadas después.

Hicimos lo mismo con comunidades que jamás fueron aisladas, para tener

un punto de comparación con lo que sucedió en la selva continua, no

fragmentada”, precisa Santos.

Los autores observaron que 32 de las 40 comunidades de árboles monitoreadas perdieron diversidad filogenética

Por otro lado, el equipo cuantificó el grado de parentesco de un

grupo de árboles que han proliferado desde el aislamiento (los que

denominan “vencedores”) con otro que han declinado (los llamados

“perdedores”).

Pérdida de diversidad en la gran mayoría de árboles

Los

autores observaron que 32 de las 40 comunidades de árboles monitoreadas

perdieron diversidad filogenética. “Al contrario de lo que esperábamos,

la pérdida no se concentró en los parches de selva aislados, sucedió

también en la selva continua no fragmentada”, explica el investigador,

quien subraya que el empobrecimiento generalizado se observa en el grado

de parentesco tanto de los grupos de “perdedores” como de los

“vencedores”.

Precisamente, el conjunto de árboles que se ha

perdido en las últimas décadas, incluso en la selva continua, estaba más

emparentado que el grupo que ha proliferado, originando comunidades más

pobres filogenéticamente.

Respecto a la causa de ese cambio en la

composición taxonómica y filogenética, los investigadores aseguran que

"aún no está muy clara", aunque es probable que sea una respuesta al

incremento de CO2 en la atmosfera, lo que aumenta la

natalidad y reproducción de árboles de madera leve y crecimiento rápido

(“ganadores”) en detrimento de los de madera densa y crecimiento lento

(“perdedores”). Asimismo, “como se trata de organismos de ciclo de vida

muy largo, también es probable que sea un fenómeno natural”, agrega.

"Nuestro bienestar y calidad de vida están íntimamente ligados a la diversidad biológica", señala Santos

Efectos en la calidad de vida

Santos recalca

que nuestro bienestar y calidad de vida "están íntimamente ligados a la

diversidad biológica por medio de servicios ambientales que los

ecosistemas nos prestan gratuitamente”, y pese a ello “ya empezamos a

pagar la cuenta por su mal uso y pronto detectaremos que económicamente

hubiera sido mejor haber invertido en su conservación”, insiste.

Junto

con la erosión de la historia evolutiva de los árboles, es probable que

también se observen pérdidas similares en animales polinizadores y

dispersores. “También es posible que perdamos potencial de adaptación al

cambio climático y algunos servicios ambientales ligados al grupo de

los árboles perdedores, como la producción de madera de alta calidad y

el almacenamiento de carbono”, insiste.

El equipo encabezado por

Braulio A. Santos lleva más de tres décadas estudiando la dinámica

biológica en selvas fragmentadas de la Amazonia central. Aunque se trata

del monitoreo de selvas tropicales fragmentadas más antiguo del mundo,

el investigador recuerda que “aún hay mucho por conocer y descubrir”.

Referencia bibliográfica:

Santos, B. A.,

Tabarelli, M., Melo, F. P. L., Camargo, J. L. C., Andrade, A., Laurance,

S. G. y Laurance, W. F. (2014). “Phylogenetic Impoverishment of

Amazonian Tree Communities in an Experimentally Fragmented Forest

Landscape”. PLoS ONE, 9, 11 http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0113109

Vía: SINC, 26/11/2014

F:http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-selvas-tropicales-fragmentadas-pierden-diversidad

Describen más de 80.000 nuevas especies de hongos

Científicos de 24 países han analizado 365 muestras de

suelo procedentes de diversos ecosistemas de todo el mundo con el fin de

profundizar en la diversidad de hongos del planeta, un campo poco

investigado hasta la fecha. Para ello han utilizado métodos de

secuenciación genómica masiva de última generación.

Los ecólogos llevan mucho tiempo tratando de entender los patrones mundiales de la diversidad biológica y, para ello, investigan aves, mariposas, reptiles o plantas, que son fácilmente visibles en la superficie terrestre y pueden ser contados y analizados de forma sencilla. Sin embargo, el estudio de los organismos presentes en el suelo es complejo y limitado debido a su tamaño microscópico y a que se encuentran ocultos entre la tierra.

Investigadores de 24 países encabezados por Leho Tedersoo, de la Universidad de Tartu (Estonia), han realizado un estudio sin precedentes sobre los organismos del suelo, concretamente los hongos. Después de examinar con un método de secuenciación de ADN, llamado pirosecuenciación, 365 muestras de suelo de todo el mundo, han logrado numerosos datos desconocidos hasta la fecha. El trabajo, que se publica hoy en la revista Science, ha descrito más de 80.000 nuevas especies de hongos.

Según explican los autores, el reino de los hongos es uno de los grupos de organismos más diversos de la Tierra, y rige procesos como el ciclo de carbono del suelo, la nutrición de las plantas o las patologías. “Los hongos están ampliamente distribuidos en todos los ecosistemas terrestres, pero la distribución de las especies, los filos y los grupos funcionales han sido poco documentados hasta la fecha”, apuntan.

El Consorcio de Macroecología en Hongos está formado por 58 microbiólogos de los cinco continentes

Luis Villarreal Ruiz, del Laboratorio de Recursos Genéticos

Microbianos & Biotecnología (LARGEMBIO) de México, que participa

activamente en el estudio, recuerda que a pesar del papel relevante de

los hongos en los ecosistemas del mundo y en las sociedades humanas,

“poco se sabía sobre los patrones generales de su diversidad,

distribución y función en los biomas terrestres”, una información sobre

la diversidad global que se encontraba “fragmentada e imprecisa”.Con el fin de profundizar en la diversidad y la distribución de los hongos del suelo en el mundo y en los factores bióticos (relacionados con los organismos vivos) y abióticos (aquellos que no son producto de los seres vivos) que los determinan, los investigadores han analizado 365 muestras de suelos procedentes de ecosistemas globales utilizado métodos de secuenciación genómica masiva de última generación.

“El diseño metodológico desarrollado fue innovador para la microbiología mundial, al emplear métodos combinados de ecología molecular, metagenómica, bioinformática, análisis geoestadístico multivariado o análisis biogeográfico global, entre otros. Se utilizó secuenciación genómica masiva de última generación, la pirosecuenciación 454. El método 454 se basa en la química de las luciérnagas y con él fue secuenciado el genoma del célebre científico británico James Watson, codescubridor de la estructura del ADN”, agrega Villareal Ruiz.

El trabajo aporta nuevos datos sobre el impacto del cambio climático en la dispersión de enfermedades

Principales resultadosComo detalla el investigador, desde que se iniciaron los estudios formales en torno a los hongos hace 285 años se habían documentado alrededor de 100.000 especies en todo el mundo. A través de este estudio genético masivo que comenzó hace poco más de cuatro años, se ha reportado por primera vez un número equivalente de nuevas especies de hongos, 80.486, que habitan exclusivamente en los ecosistemas terrestres.

Asimismo, se ha desentrañado el papel del clima, el suelo, la vegetación y las variables espaciales que gobiernan los patrones de diversidad de los hongos del suelo a escala mundial. También han demostrado por primera vez que la distribución de los hongos que habitan el planeta está regida por sus limitaciones en la dispersión y el clima y no por la vegetación donde habitan, como se pensaba anteriormente.

Se ha desentrañado el papel del clima, el suelo, la vegetación y las variables espaciales en la biodiversidad

“Dado que las variables climáticas explicaron en una mayor proporción

la riqueza y la composición de las comunidades de los hongos es posible

conocer el impacto que puede tener el cambio climático en la dispersión

de enfermedades; las consecuencias de alterar las comunidades nativas

de los microorganismos del suelo en la función de los ecosistemas; los

mecanismos de dispersión de microorganismos no nativos en otros

ecosistemas que afecten la biota microbiana nativa y la economía y

salud humana; cómo el hombre puede dispersar microorganismos nocivos; y

la posibilidad de localizar regiones con una gran riqueza de recursos

genéticos microbianos útiles para curar enfermedades, producir mejores

alimentos y proteger el ambiente”, resume Villareal Ruiz.Consorcio de macroecología en hongos

En la investigación han colaborado científicos de 36 universidades y centros de I+D+i de 24 países de los cinco continentes que forman el Consorcio de Macroecología en Hongos (The Fungal Macroecology Consortium), una red mundial de investigación en hongos formada por 58 microbiólogos de Estonia, Benin, Sri Lanka, México, Vietnam, EEUU, Zimbabue, Italia, Alemania, Australia, Tailandia, Argentina, Camerún, Suecia, Holanda, malasia, Puerto Rico, Noruega, Japón, China, Nueva Zelanda, Bélgica y Reino Unido.

El Consorcio fue creado en 2011 para desarrollar el actual Proyecto Global de Metagenómica Microbiana, financiado por la Unión Europea, la Estonian Science Fundation y las aportaciones de las 36 instituciones participantes. El primer muestreo piloto del proyecto fue realizado en 2010 en la región selvática de la reserva El Edén, en Quintana Roo (México). A juicio de Luis Villareal Ruiz, esta alianza “constituye un esfuerzo masivo y un trabajo de sinergia en equipo sin precedentes en la historia de la microbiología mundial”.

Referencia bibliográfica:

Tedersoo, L., Bahram, S., Põlme, S., Kõljalg, U., Suija, A., Saluveer, E., Riit, T., Põldmaa, K., Peterson, M., Parts, K., Pärtel, K., Otsing, E., Kohout, P., Hiiesalu, I., Harend, H., Anslan, S., Abarenkov, K. (2014). "Global diversity and geography of soil fungi". Science, 346, 6213.

http://www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.1256688

Tedersoo, L., Bahram, S., Põlme, S., Kõljalg, U., Suija, A., Saluveer, E., Riit, T., Põldmaa, K., Peterson, M., Parts, K., Pärtel, K., Otsing, E., Kohout, P., Hiiesalu, I., Harend, H., Anslan, S., Abarenkov, K. (2014). "Global diversity and geography of soil fungi". Science, 346, 6213.

http://www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.1256688

Vía: SINC, 27/11/2014

F:http://www.agenciasinc.es/Noticias/Describen-mas-de-80.000-nuevas-especies-de-hongos

miércoles, noviembre 26, 2014

Húmeda temporada de hongos

La finca de Osorio, en el municipio grancanario de Teror, acoge este

fin de semana la celebración de las XXIII Jornadas Micológicas de Gran

Canaria. Se trata de una cita impulsada por la Sociedad Micológica de

Gran Canaria a la que están llamados expertos, aficionados, curiosos e

incluso coleccionista filatélicos.

La temporada de setas ya está aquí y con ello las Jornadas Micológicas

de Gran Canaria, que ya entran en su 23ª edición. Las jornadas,

impulsadas por la Sociedad Micológica de Gran Canaria que preside

Vicente Escobio, se celebran este fin de semana –29 y 30 de noviembre–

en la Finca de Osorio, perteneciente al Cabildo grancanario y que ha

incluido este simposio dentro del ingente programa de actos del Mes

Forestal. Precisamente, el domingo las Jornadas Micológicas coincidirán

en Osorio con el tradicional Día del Árbol y la jornada de reforestación

con especies autóctonas.

El debate en torno al mundo de las setas se centrará en las últimas

especies catalogadas en un inicio de temporada que los expertos

catalogan de bueno a tenor de las últimas precipitaciones, que propician

la proliferación de hongos. Por supuesto, la entrada a las jornadas es

libre, por lo que los aficionados o curiosos podrán cambiar impresiones

con los grandes expertos, como el biólogo Vicente Escobio, gracias a

cuyo trabajo de campo se han catalogado más de 200 especies. Una labor

científica que busca un fin divulgador, siendo Osorio y las Jornadas un

foro ideal para ello. Para ello, y como ya es tradicional, los

organizadores expondrán las setas más representativas recolectadas en la

isla de Gran Canaria.

Pero tal y como apunta Rubén Naranjo, «el territorio donde desarrolla

su labor la Sociedad Micológica de Gran Canaria no se reduce» a la isla

redonda. En los últimos años se han desarrollado trabajos de

investigación con sociedades y entendidos de fuera del Archipiélago. «De

hecho, esta labor investigadora ha supuesto añadir más de 300 especies,

no citadas hasta la fecha, al catálogo de hongos de Canarias». Y según

afirma el presidente de la Sociedad Micológica de Gran Canaria, «solo

para la isla de El Hierro se han citado 130 nuevas especies de hongos y

en Gran Canaria, 108», de las que se hablará en Osorio.

En los últimos tiempos, ha sido de relevante interés el trabajo

desarrollado en torno a los hongos hipogeos, dando lugar al

descubrimiento de nuevas especies, en algunos casos, endémicas del

Archipiélago, como Terfezia canariensis.

Vía: Canarias 7, 26/11/2014

F:http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=357072

domingo, noviembre 23, 2014

viernes, noviembre 21, 2014

Más plantas con espinas y menos vegetales fácilmente comestibles; el efecto de la desaparición de carnívoros

El declive global en las poblaciones de carnívoros podría envalentonar a

los herbívoros a consumir con frecuencia cada vez mayor vegetales a los

que no se atrevían a acercarse por miedo a los primeros, y un resultado

de esta nueva tendencia puede ser un incremento de pérdidas en la

biodiversidad de vegetales, según una nueva investigación.

El equipo internacional del zoólogo Adam Ford, de la Universidad de la Columbia Británica

en Canadá, utilizó seguimiento por GPS y experimentos de alimentación

para medir cómo el miedo de unos antílopes africanos (impalas) hacia sus

depredadores naturales, así como los patrones de crecimiento de plantas

con espinas, se combinan con el resultado de cambios en la vegetación

del entorno. Las defensas esgrimidas por las plantas, como por ejemplo

espinas, influyen en qué parcelas de vegetación escogen los herbívoros

para alimentarse. El nuevo estudio confirma que otra influencia

importante viene de la presencia de carnívoros, como los leopardos, en

zonas de vegetación.

A medida que las actividades humanas continúan reduciendo las poblaciones de depredadores, los herbívoros como el impala cada vez se alimentan más en áreas de vegetación que antes eran demasiado arriesgadas para ellos. Al disponer de más vegetación, estos animales escogen la mejor, que no es la que tiene espinas. La consecuencia de esto es que las plantas espinosas son cada vez más abundantes allá donde los carnívoros son cada vez más escasos.

Según unos cálculos recientes, más de tres cuartas partes de las 31 especies de grandes carnívoros del mundo se hallan en declive, y 17 de las especies ocupan menos de la mitad de sus respectivas áreas de distribución geográfica históricas. Cabe pues deducir, a la luz de las conclusiones del estudio hecho por Ford y sus colegas, que la vegetación espinosa tenderá a aumentar en tales áreas, mientras que la mejor comestible tenderá a disminuir.

A medida que las actividades humanas continúan reduciendo las poblaciones de depredadores, los herbívoros como el impala cada vez se alimentan más en áreas de vegetación que antes eran demasiado arriesgadas para ellos. Al disponer de más vegetación, estos animales escogen la mejor, que no es la que tiene espinas. La consecuencia de esto es que las plantas espinosas son cada vez más abundantes allá donde los carnívoros son cada vez más escasos.

Según unos cálculos recientes, más de tres cuartas partes de las 31 especies de grandes carnívoros del mundo se hallan en declive, y 17 de las especies ocupan menos de la mitad de sus respectivas áreas de distribución geográfica históricas. Cabe pues deducir, a la luz de las conclusiones del estudio hecho por Ford y sus colegas, que la vegetación espinosa tenderá a aumentar en tales áreas, mientras que la mejor comestible tenderá a disminuir.

Vía: Noticias de la Ciencia, 19/11/2014

F:http://noticiasdelaciencia.com/not/11986/mas-plantas-con-espinas-y-menos-vegetales-facilmente-comestibles-el-efecto-de-la-desaparicion-de-carnivoros/

La reforestación en la Isla ya permite que los bosques se recuperen solos

|

José Julio Cabrera, ayer en la exposición fotográfica sobre los bosques de Gran Canaria en el Paraninfo.

JUAN CARLOS CASTRO

|

La reforestación de las cumbres y medianías de Gran Canaria en los últimos 60 años no solo ha permitido recuperar una parte de los bosques originales de la Isla, sino que, para sorpresa de los expertos, ha conseguido que las zonas arboladas se regeneren ahora de forma espontánea por el efecto de las propias plantas, sin necesidad de la mano del hombre. Esta es una de las conclusiones de un estudio realizado por el geógrafo José Julio Cabrera, que se presenta hoy viernes en las XXI Jornadas Forestales de Gran Canaria.

En su trabajo, titulado La repoblación y actual auto transformación forestal de Gran Canaria, desde los años 50 del siglo XX, Cabrera sostiene que en este periodo de tiempo se han plantado millones de árboles, que actualmente se reproducen de forma automática. Según sus observaciones, se han creado bosques de laurisilva y grandes pinares en lugares donde antes no había ni un solo ejemplar.

"Cuando un conocido periodista de Tenerife, José Rodríguez, menospreciaba a Gran Canaria diciendo que era un secarral, realmente tenía en la memoria a la isla de la década de 1950, cuando habíamos arrasado literalmente todo el territorio y únicamente quedaban las plantas que se habían refugiado en precipicios o alturas inalcanzables", explica Cabrera, quien recuerda toda la masa vegetal de Gran Canaria "se había utilizado para la ganadería, la agricultura o el carboneo". Los bosques, además, ya habían retrocedido en los siglos anteriores para dar paso a la cochinilla y la viticultura.

Plantaciones

La situación del campo grancanario a mitad del siglo XX, según este veterano medioambientalista, "contrastaba terriblemente con la visión que tenían los aborígenes del mundo que les rodeaba, pues ellos sí habían tenido en cuenta la capacidad de carga y respetaban el medio natural". La prueba de esa afirmación se encuentra en los mapas forestales del siglo XV de la obra Los paisajes vegetales de Gran Canaria, del profesor Antonio Santana Santana.

Cabrera, con más de 45 años de activismo en movimientos medioambientalistas de la Isla, hace un repaso histórico de la reforestación a partir de la década de 1950. Recuerda que tras la muerte del naturalista Francisco González Díaz, también conocido como "el apóstol del árbol", sus seguidores impulsaron un convenio con el Estado y realizaron las primeras plantaciones.

En 1969 se instauró el Día del Árbol por parte del Grupo Montañero Gran Canaria, no por el Cabildo, como erróneamente se piensa. Un año más tarde comenzaron las reforestaciones de Ascan, la asociación ecologista más antigua de España, de la que el propio Cabrera fue presidente en los años ochenta. "Comienza así una lenta transformación, se plantan millones de árboles y empezamos a revertir la situación", comenta.

"La novedad -añade- es que ahora se está notando una regeneración espontánea en el norte de Gran Canaria y es posible encontrar hasta diez plantas por metro cuadrado y en algunos casos se han contabilizado hasta cien plántulas en ese metro cuadrado, aunque muchas de ellas se pierden en verano". Esa recuperación automática se ha constatado en acebuchales, pinares, y en especies de laurisilva como el laurel, el madroño o la bencomia.

"Hay zonas donde no había absolutamente nada y en diez años se han llenado de árboles, eso nos ha sorprendido a todos", resalta.

Esa reproducción espontánea se da tanto en especies autóctonas como introducidas, caso del eucalipto, un árbol que es bueno para frenar escorrentías pero negativo porque impide que prosperen otras plantas a su alrededor, salvo el brezo y la faya.

Incluso otras especies invasoras, si son de hoja caduca, "le vienen bien a la laurisilva, porque los pájaros más pequeños se comen sus semillas y al huir de los gavilanes se refugian en zonas escondidas, sobre todo en las olmedas y el álamo blanco". Los pájaros defecan o regurgitan las semillas, que caen al suelo y rebrotan a gran velocidad, superior a la de las plantaciones que realiza el hombre.

Cabrera opina que la reforestación ha dado resultados, pero también resalta que se han cometido errores. "Hemos ido aprendiendo de los fallos; al principio, ingenuamente, solo plantábamos pinos, y en la primera campaña de laurisilva nos mandaron al Huerto de Los Romeros, un sitio inadecuado al que no he querido ni volver porque aquello fue un disparate", apunta.

Otra experiencia "muy amarga" para Cabrera fue utilizar mil plantas de un vivero propio en el Pico de Osorio. "Al poco tiempo subimos con Jaime O'Shanahan y al llegar arriba no había ni un solo árbol, se los habían comido los conejos; así aprendimos que había que poner una malla protectora contra los conejos", rememora. También se rieron de los naturalistas cuando en los años ochenta se empezaron a regar las reforestaciones, algo que ahora es lo habitual.

José Julio Cabrera considera "imposible" recuperar el antiguo bosque de Doramas, pues existen propiedades privadas, pero cree que se debe aspirar a recuperar lo máximo posible. A su juicio, el principal enemigo de los bosques de la Isla es ahora fuego y, en menor medida, las cabras salvajes, pero asegura Gran Canaria es todavía "la gran desconocida". "Aún es posible caminar por terrenos vírgenes y perderse en nuestros bosques", recomienda.

Jesús Montesdeoca

Vía: La Provincia, 21/11/2014

F:http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2014/11/21/reforestacion-isla-permite-bosques-recuperen/649507.html

lunes, noviembre 17, 2014

Desarrollan un método para evaluar las reservas de agua en el desierto

Los ergs son regiones arenosas del desierto formadas por

grandes dunas. En estos sistemas el agua de las precipitaciones se

filtra a través de la arena y se acumula en el subsuelo formando

acuíferos a poca profundidad. Mediante sistemas de información

geográfica y el diseño de un modelo matemático, científicos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Complutense de Madrid

(UCM) han desarrollado un método de trabajo para comprender el

comportamiento del agua en el subsuelo y estimar los recursos hídricos

disponibles. El método empleado permite aplicarlo a otras regiones

desérticas donde el incremento de la población y el turismo están

provocando un desajuste en el ecosistema.

Hassilabied y Merzouga son dos pequeñas poblaciones

cobijadas tras las dunas de Erg Chebbi, al sureste de Marruecos. Al

igual que sucede en otros asentamientos del Sahara, la subsistencia

depende del aprovechamiento de las reservas de agua ubicadas bajo la

superficie. Sin embargo el sistema sólo es sostenible en la medida que

la extracción de agua no exceda a la recarga natural que tiene el propio

acuífero.

La alta permeabilidad de la arena permite que una parte de las escasas precipitaciones que caen drene hacia el subsuelo formando reservas de agua, mientras el resto se evapora. Para aprovechar este recurso, las comunidades locales han construido tradicionalmente khettaras, un sistema que les permite captar y conducir el agua mediante galerías horizontales y pozos. Sin embargo, a la vez que ha crecido el número de habitantes y de visitantes, también han aumentado los puntos de extracción.

La alta permeabilidad de la arena permite que una parte de las escasas precipitaciones que caen drene hacia el subsuelo formando reservas de agua, mientras el resto se evapora. Para aprovechar este recurso, las comunidades locales han construido tradicionalmente khettaras, un sistema que les permite captar y conducir el agua mediante galerías horizontales y pozos. Sin embargo, a la vez que ha crecido el número de habitantes y de visitantes, también han aumentado los puntos de extracción.

Sistema de khettaras en Erg Chebbi / divulgaUNED

Científicos de la UNED y la Universidad Complutense

de Madrid se propusieron estudiar la evolución hidrológica de Erg Chebbi

y determinar la sostenibilidad del conjunto. Las características de

este sistema dunar eran propicias para desarrollar un método que

permitiera diseñar un modelo para estimar los recursos hídricos

disponibles y la capacidad natural de almacenamiento que tenía el

acuífero.

El equipo realizó mediciones directas in situ en el área periférica del complejo. Para las zonas internas del erg, donde resulta complicado acceder, se sirvieron de fotografías tomadas por satélite. En estas imágenes buscaron indicadores que señalan la presencia de agua a poca profundidad: la aparición de costras salinas, producto de la evaporación de agua subterránea, o las plantas freatrófilas, que se abastecen del agua freática.

Por otro lado, empleando sistemas de información geográfica (GIS), los investigadores diseñaron un modelo digital del terreno que permitió determinar la geometría del acuífero y el volumen de agua almacenada.

La porosidad del suelo se determinó mediante referencias bibliográficas y a partir de los datos tomados en estaciones meteorológicas próximas obtuvieron el nivel de evapotranspiración y el registro de precipitaciones.

Con todos estos datos se desarrolló un modelo matemático para interpretar el flujo de agua bajo las arenas de Erg Chebbi y comprender la evolución del sistema hidrológico en su conjunto. Los datos fueron procesados con Modflow, un código para modelar flujos que se emplea habitualmente en estudios hidrogeológicos.

El modelo permitió evidenciar importantes cambios en el sistema, producto del agotamiento al que se ha venido sometiendo durante décadas. La extensión del acuífero se ha reducido de 100 km2 a 65 km2, a la vez que su capacidad de almacenamiento natural ha disminuido un 30%: "el nivel de agua subterránea se ha deprimido más de diez metros en las proximidades de las zonas más pobladas" detalla Manuel García Rodríguez, autor principal del estudio y miembro del Grupo de Geología del Departamento de Ciencias Analíticas de la UNED.

LA FRAGILIDAD DEL ECOSISTEMA

El modelo ha puesto de manifiesto el efecto de las khettaras como eje de drenaje de todo el acuífero: "durante unos cuantos años, las khettaras han permitido obtener caudales muy superiores a los recursos renovables, creando un escenario de disponibilidad de agua irreal, en el que es aplicable eso de ´pan para hoy y hambre para mañana´; por esa razón, la aplicación de un modelo tiene mucho interés ya que permite definir los recursos disponibles y así poder realizar un gestión sostenible del agua subterránea" señala el investigador.

El equipo realizó mediciones directas in situ en el área periférica del complejo. Para las zonas internas del erg, donde resulta complicado acceder, se sirvieron de fotografías tomadas por satélite. En estas imágenes buscaron indicadores que señalan la presencia de agua a poca profundidad: la aparición de costras salinas, producto de la evaporación de agua subterránea, o las plantas freatrófilas, que se abastecen del agua freática.

Por otro lado, empleando sistemas de información geográfica (GIS), los investigadores diseñaron un modelo digital del terreno que permitió determinar la geometría del acuífero y el volumen de agua almacenada.

La porosidad del suelo se determinó mediante referencias bibliográficas y a partir de los datos tomados en estaciones meteorológicas próximas obtuvieron el nivel de evapotranspiración y el registro de precipitaciones.

Con todos estos datos se desarrolló un modelo matemático para interpretar el flujo de agua bajo las arenas de Erg Chebbi y comprender la evolución del sistema hidrológico en su conjunto. Los datos fueron procesados con Modflow, un código para modelar flujos que se emplea habitualmente en estudios hidrogeológicos.

El modelo permitió evidenciar importantes cambios en el sistema, producto del agotamiento al que se ha venido sometiendo durante décadas. La extensión del acuífero se ha reducido de 100 km2 a 65 km2, a la vez que su capacidad de almacenamiento natural ha disminuido un 30%: "el nivel de agua subterránea se ha deprimido más de diez metros en las proximidades de las zonas más pobladas" detalla Manuel García Rodríguez, autor principal del estudio y miembro del Grupo de Geología del Departamento de Ciencias Analíticas de la UNED.

LA FRAGILIDAD DEL ECOSISTEMA

El modelo ha puesto de manifiesto el efecto de las khettaras como eje de drenaje de todo el acuífero: "durante unos cuantos años, las khettaras han permitido obtener caudales muy superiores a los recursos renovables, creando un escenario de disponibilidad de agua irreal, en el que es aplicable eso de ´pan para hoy y hambre para mañana´; por esa razón, la aplicación de un modelo tiene mucho interés ya que permite definir los recursos disponibles y así poder realizar un gestión sostenible del agua subterránea" señala el investigador.

La población de Hassilabied al pie de las dunas / divulgaUNED

El problema que existe detrás de esto es una mayor

demanda de agua. El incremento de la población implica que hayan

aumentado las zonas de cultivo y, en parte, esta población local ha

venido aprovechando los beneficios económicos derivados de un turismo

que también se ha intensificado. Pero el turismo masivo conlleva también

un mayor consumo y derroche de agua, por ejemplo mediante el uso de

duchas, la construcción de piscinas u hoteles con zonas ajardinadas: "el

incremento de población, de zonas de cultivo, y un turismo masivo han

sido los responsables de una mayor demanda de agua que ha llevado a

construir más metros de khettara hacia el interior del erg, lo que ha

drenado (vaciado) el acuífero a una velocidad superior a la descarga

natural que le corresponde" explica Manuel García.

Este modelo pretende ser una herramienta que favorezca la planificación del agua entre las comunidades y los organismos locales y regionales que gestionan este recurso: "así dispondrían de una herramienta que les permita planificar este recurso tan escaso en las zonas desérticas, de manera que no lleguen a agotar el acuífero, lo que supondría un efecto nefasto para las poblaciones locales de Erg Chebbi" señala el investigador quien concluye que "resulta muy útil también para ONGs, para que valoren los riesgos que puede tener a largo plazo la construcción de nuevas khettaras".

Este modelo pretende ser una herramienta que favorezca la planificación del agua entre las comunidades y los organismos locales y regionales que gestionan este recurso: "así dispondrían de una herramienta que les permita planificar este recurso tan escaso en las zonas desérticas, de manera que no lleguen a agotar el acuífero, lo que supondría un efecto nefasto para las poblaciones locales de Erg Chebbi" señala el investigador quien concluye que "resulta muy útil también para ONGs, para que valoren los riesgos que puede tener a largo plazo la construcción de nuevas khettaras".

Referencia bibliográfica:García Rodríguez M, Loreto A, Martínez Santos P. Estimating

groundwater resources in remote desert environments by coupling

geographic information systems with groundwater modeling (Erg Chebbi, Morocco). Journal of Arid Environments. 110 (2014).

F:http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=62022&origen=notiweb&dia_suplemento=jueves

miércoles, octubre 22, 2014

El polvo del Sahara fue decisivo para la formación del Gran Banco de las Bahamas

El

Gran Banco de las Bahamas, situado en la zona de la Isla de Andros, del

sector occidental del Océano Atlántico, es una plataforma que quedó

sumergida bajo el agua como consecuencia del aumento del nivel del mar

hace varios miles de años, al derretirse los vastos glaciares

continentales de la última era glacial y escurrirse hacia el mar el agua

de deshielo resultante.

| |

| La plataforma varía en profundidad desde los 25 metros hasta áreas que casi asoman fuera del agua. Un nuevo estudio, llevado a cabo por el equipo de Peter Swart, de la Escuela Rosenstiel de Ciencia Marina y Atmosférica de la Universidad de Miami

en Florida, Estados Unidos, sugiere que el polvo del Sahara desempeñó

un papel importante en la formación de las Bahamas y especialmente en el

citado banco. Los resultados de esta investigación indican que el polvo rico en hierro del Sahara proporciona los nutrientes necesarios para que bacterias especializadas produzcan las estructuras geológicas a modo de cimientos que están compuestas en buena parte por acumulaciones de carbonato. Los investigadores analizaron las concentraciones de dos elementos químicos delatadores del polvo atmosférico (hierro y manganeso) en 270 muestras del fondo marino recolectadas a lo largo del Gran Banco de las Bahamas durante un período de tres años. El equipo encontró que las mayores concentraciones de estos elementos aparecieron al oeste de la isla de Andros, una zona que cuenta con la mayor concentración de masas de agua cargadas de sedimentos blancos producidos por cianobacterias fotosintéticas. El equipo de Swart sugiere que las altas concentraciones de polvo rico en hierro que el viento lleva desde el Sahara a través del Océano Atlántico son responsables de la existencia del Gran Banco de las Bahamas, el cual ha ido creciendo durante los últimos 100 millones de años por la sedimentación del carbonato de calcio. Las partículas de polvo llevadas por el viento hasta aguas de las Bahamas y directamente hasta las islas proporcionan los nutrientes necesarios para alimentar a las proliferaciones masivas de bacterias, las que a su vez producen sedimentos de carbonato en las aguas circundantes. Los persistentes vientos en los 9 millones de kilómetros cuadrados (3,5 millones de millas cuadradas) del Desierto del Sahara elevan arena rica en minerales a la atmósfera, donde viaja casi 8.000 kilómetros al noroeste, hacia Norteamérica y el Caribe. Información adicional |

|

F:http://noticiasdelaciencia.com/not/11729/el-polvo-del-sahara-fue-decisivo-para-la-formacion-del-gran-banco-de-las-bahamas/

Estudian impacto del nivel de acidez del agua en la vida submarina antártica

Un grupo de científicos australianos estudiará el impacto de la

acidificación de las aguas oceánicas pronosticada durante este siglo en

el lecho marino de la Antártida, informaron hoy fuentes oficiales.

Para

ello sumergirán cuatro cámaras acrílicas a una profundidad de entre 10 a

20 metros bajo del hielo marino en la bahía O'Brien, cerca de la

estación antártica Casey, entre los meses de noviembre próximo y marzo

de 2015, según un comunicado de la División Australiana Antártica.

En

las zonas donde se sumergirán esas cámaras se aumentará el nivel de la

acidez del agua para replicar las condiciones que se pronostican durante

el presente siglo.

De seguir la tendencia de las emisiones

contaminantes actuales, se calcula que el nivel de la acidez de los

océanos aumentará en dos veces y medio para el año 2100.

"Cuando

el dióxido de carbono se disuelve desde la atmósfera en el océano, el

agua marina se vuelve más ácida afectando las capacidades de los

organismos marinos como las algas unicelulares, así como los corales y

bivalvos", entre otros, explicó el ecologista Jonny Stark, líder del

proyecto y miembro de la División Australiana Antártica.

El

ecologista indicó que el experimento de cuatro meses contribuirá a

detectar cualquier cambio en las comunidades de plantas y animales que

viven en el lecho marino, además de las variaciones en la química del

agua oceánica y los sedimentos del lecho marino.

Para el

experimento se han adaptado medidores submarinos del flujo, los niveles

de acidez, de temperatura, así como cámaras y otros sistemas complejos

de tubos y bombas que trabajarán las 24 horas del día, aunque uno de los

mayores retos serán asumidos por los submarinistas porque la

temperatura del agua será de 1,8 grados bajo cero.

"El cuerpo humano solo puede aguantar este tipo de temperaturas por una hora, así que estaremos vigilando y rotando a los submarinistas", que llevarán trajes secos, explicó el líder del proyecto.

Vía: ABC, 22/10/2014

F:http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1699833

El cambio climático ‘encoge’ a las cabras montesas

Los rebecos, una especie de cabra montesa, pesan ahora un 25 por ciento

menos que hace treinta años como consecuencia de las variaciones de

temperatura provocadas por el cambio climático, según un nuevo estudio

de la universidad de Durham (Gran Bretaña) divulgado hoy.

Rebecos. EFE/Alberto Aja

Rebecos. EFE/Alberto Aja

El estudio, publicado en la revista “Frontiers in

Zoology” (Fronteras en Zoología), vincula la reducción del tamaño de

los rebecos con el aumento de temperatura de la región, que ahora es

entre 3 y 4 grados centígrados más cálida que en la década de 1980.

El descenso de tamaño de los rebecos llama la atención “por su

velocidad y su magnitud”, según los científicos que ya durante años

habían relacionado el cambio climático con la reducción del tamaño de

diferentes especies de animales.

“Las disminuciones que observamos aquí son asombrosas. Los impactos

sobre el peso de los rebecos podrían plantear problemas reales para la

supervivencia de estas poblaciones”, destacó Tom Mason, uno de los

autores del estudio de la Universidad de Durham.

La disminución del tamaño de los animales se había explicado hasta

ahora por la reducción de comida disponible que provocaba el cambio

climático, sin embargo, esto no es lo que ha “hecho encoger” el tamaño

de los rebecos.

Lo que ha cambiado de peso a estas cabras montesas ha sido los cambios de comportamiento producidos por las altas temperaturas.

Según el estudio, realizado a través de datos recolectados por los

cazadores de los Alpes italianos, las altas temperaturas no han reducido

la cantidad de comida disponible para estas cabras.

“Sabemos que las cabras reaccionan al calor descansando más y

gastando menos tiempo en busca de alimento, y eso es lo que puede

reducir su tamaño, más que la calidad de vegetación que consumen”,

destacó otro de los autores del estudio, Stephen Willis.

De acuerdo con los investigadores, el futuro de este tipo de cabras

permanece incierto y dependerá de los futuros cambios de temperatura.

Otro de los coautores de la investigación, Philip Stephens, incidió

en que “la masa corporal de los animales jóvenes es fundamental para

sobrevivir en los duros inviernos”.

Por eso, para compensar esta disminución de tamaño, los científicos

creen que podría ser necesario cambiar las legislaciones sobre caza.

En todo caso, consideran “vital” seguir estudiando cómo el cambio

climático afecta a especies como los rebecos, ya que estas variaciones

de tamaño podrían ser una “alerta” de los posibles efectos nocivos del

cambio climático en el futuro.

En concreto, Willis alertó de que, si el cambio climático da lugar a

cambios de comportamiento similares en el ganado doméstico, eso podría

tener impacto en la productividad agrícola de las próximas décadas.

EFEfuturo

F:http://www.efefuturo.com/noticia/el-cambio-climatico-encoge-a-las-cabras-montesas/

martes, octubre 14, 2014

LAS SETAS DE GRAN CANARIA CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

La

Sociedad Micológica de Gran Canaria convoca un curso de actualización sobre las

setas de Gran Canaria. El planteamiento del curso permite que también lo puedan

seguir aquellas personas que se inician en la micología.

La Sociedad Micológica de Gran Canaria

lleva desde 1992 colaborando en la organización, u organizando directamente

cursos sobre hongos, con distintos niveles de complejidad, en Gran Canaria y

otras islas del archipiélago. La

actividad de la Sociedad Micológica desde su fundación en 1995 y la experiencia

de los profesores del curso es una garantía del nivel que se ofrece y de la

calidad que tendrá el material preparado.

El curso tiene una duración de 50

horas a lo largo de los meses de octubre, noviembre y diciembre, repartidas en

sesiones teórico-prácticas y salidas de campo. En cada sesión se tratarán

algunos géneros de hongos presentes en la isla de Gran Canaria, con setas

frescas recolectadas en los montes de la isla y un planteamiento teórico para

conocer las características de las especies que se están estudiando.

La parte teórica tendrá lugar en el

Laboratorio Agroalimentario Sanz Blanco, en la calle General Vives 80, esquina

a Ripoche, en la trasera del Parque de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran

Canaria.

Las salidas de campo serán en los

lugares que se citan en el programa. En caso de que una salida se deba

suspender por causas meteorológicas u otra causa, se llevará a cabo en las

fechas libres que se han dejado, buscando el máximo consenso entre los cursillistas,

para que no resulten perjudicados por la nueva fecha. Las salidas se realizarán

en coches particulares para poder acceder con facilidad a los montes elegidos.

Se organizarán los coches para llevar los menos posibles.

Se pueden cambiar las zonas elegidas

para las salidas de campo en función del interés micológico de cada momento,

pero no se harán menos salidas de las propuestas.

Los cursillistas recibirán:

- Cuaderno Nº I SETAS DE GRAN

CANARIA, con los caracteres morfológicos

más significativos de las setas típicas que se pueden encontrar en Gran

Canaria. También incluye las claves necesarias para el acercamiento a los 88

géneros en que están agrupadas.

- Un CD conteniendo las fichas de 256

setas más conocidas que actualmente están citadas para Gran Canaria.

- Material de apoyo que incluye:

una lupa cuentahílos con luz, un cuchillo setero, bandeja para la manipulación

de las setas, material de papelería diverso y reactivos y material básico para

prácticas macroquímicas.